様々な統計やデータ

過去の記事はこちらからどうぞ

ウィーンは世界で一番住みやすい街(2023年度)

ウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したかつての帝国の都です。

荘厳な建造物が多く建ち並び、豊かな緑に囲まれ、上品で高貴な一面もありながら、どこかいい意味での人間らしいいい加減さが感じられる街で、とても住みやすいと思います。

私はウィーン以外に住むことは考えられないほど、ウィーンの魅力に取りつかれてしまいました。(笑)

実際にウィーンの生活のクオリティーが高いことは世界的に知られています。

さて、コロナが終わって2023年の統計で、ウィーンは再度世界で一番住みやすい街に選ばれました。

(今頃になってしまいましたが)

2009年から11年連続で1位、そしてコロナ以降2023年の12回目の1位です!

| 1. | ウィーン(オーストリア) |

| 2. | チューリッヒ (スイス) |

| 3. | オークランド(ニュージーランド) |

| 3. | コペンハーゲン (デンマーク) |

| 3. | ジュネーブ(スイス) |

| 6. | フランクフルト (ドイツ) |

| 7. | ミュンヘン (ドイツ) |

| 8. | バンクーバー(カナダ) |

| 9. | シドニー(オーストラリア) |

| 10. | デュッセルドルフ(ドイツ) |

左のランキングを見て下さい。

これはMERCER (マーサー・・・世界最大の組織・人事マネージメント・コンサルティング会社)が毎年行う統計で(コロナ禍2020~2022は除く)、世界241都市を、政治、経済、社会福祉、教育、医療、文化、自然など39項目を様々な角度から調査しランク付けを行っています。「世界生活環境調査・都市ランキング」です。

ウィーンが再度1位です!!

ウィーンは特に文化、教育、住居、医療面などで高得点で、オーストリアは昔から芸術・文化の水準が高かったことがうかがえます。

治安面も重要です。

ウィーンの治安はよく、パリなどとは比べ物になりません。

オーストリアは永世中立国、その首都ウィーンには国連都市があることもその理由のひとつです。

ベスト10にランクされた街は、ヨーロッパの街が7つと大半です。

私はここにランクされたヨーロッパ全ての街を見てますが納得できます。

ちなみに日本の街は横浜47位、東京50位、大阪58位、名古屋63位です。

アジアでのトップはシンガポールの29位です。

最下位241位はスーダンのハルツームでした。

私はウィーン大好きですから、この結果はプライベート、仕事領域を含めて大変嬉しいですね。

実際に生活をしていると、もちろん全てがいいことだけではありませんが、しかしそれを含めてもウィーンは住みやすい街であることを実感しています。

御興味があれば以下マーサーのサイトを御覧下さい。

オーストリアで一番安い車のランキング

車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。

ウィーンの街にも多くの車が走っています。

日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。

街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。

後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。

コロナ禍の2021年にオーストリアでの自動車メーカー順位を掲載しました。

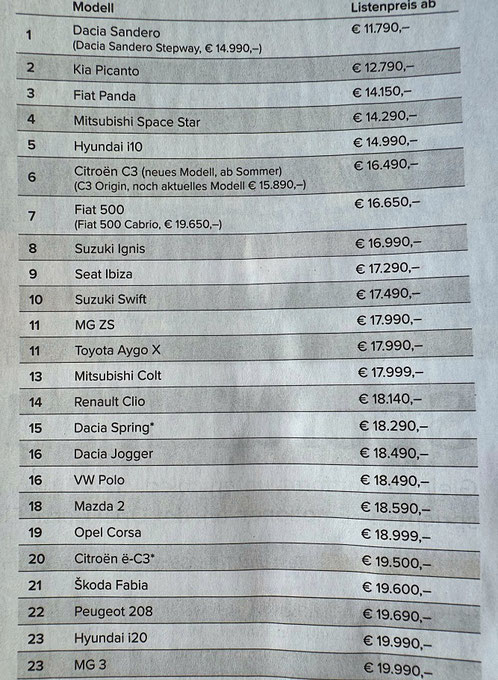

今日はオーストリアで一番安い車の順位を見てみましょう。

どのメーカーの車がどれだけ安く買えるのでしょうか?

こちらはÖAMTC(Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club)

が発行している"auto touring" 2024年5月号に掲載されていたもので、オーストリアでの一番安い車種とそのメーカーが1位から順に並んでいます。

オーストリアで一番安い車は

Dacia SanderoでEUR11.790.-となっています。

Daciaは日本ではあまり知られていないのではないでしょうか。

ルーマニアのメーカーで、1966年創業、現在はルノーの傘下になっていて、従業員12.000人を超える企業となっています。

こちらではコロナ以前からかなり普及してきて、当初はあまりパッとしないいかにも安さが目立つデザインでしたが、最近では垢抜けした感がありますね。

当初からとにかく安いので話題になっていて、徐々に普及してきてる感じがありますね。

2位は韓国KIA Picantoです。

KIAもこちらでは安いイメージが定着していますね。

Suzuki、Toyota、Mitsubishi、Mazdaもランクインです。

特にSuzukiはベスト10に2台入っていますね。

値段が安い車は小さいサイズがほとんどだと思いますが、ちょい乗りする人や、走ればいいのでとにかく車があれば便利と考える人にとってはわざわざ高い車を持つ必要はないでしょう。

保険や燃料だってかかるわけですからね。

それにしてもDaicaは安いですね。

数字で見るウィーン市あれこれ(2023年度版)3

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれ2 が好評を頂きましたので今日はその3です。

| 面積 |

415km² |

| 宅地面積 | 36% |

| 緑の比率 | 49% |

| 公共交通機関の面積 | 15% |

| 一番小さい区と一番大きい区 |

Josefstadt (8区 1.1km²)、Donaustadt (22区 102,3km²) |

| 緑の比率が最も少ない区と最も多い区 | Josefstadt (8区 1.9%)、Hietzing (13区 70.7%) |

| 一番高い住居建物、一番高い建築 |

DC Tower (250m)、 Donauturm (252m) |

| 一番標高が高い場所と低い場所 | Hermannskogel (543m)、Lobau (151m) |

| 一番低い地下鉄の駅 | U1 Altes Landgut (地下30m) |

| 墓地の比率 |

ウィーン全体の1.3% |

| ぶどう畑 | 1.9% |

| 飲料水の噴水の数 | 1.300 |

今回はウィーンの面積、緑の比率や標高が一番高い場所などを取り上げました。

ウィーンは森の都と言われている通り、街の面積の半分が緑であることがわかります。

皆さんがよく聞くウィーンの森は、その豊かなウィーンの緑をもっと外側から囲んでいる大きな森です。

ウィーンは23区で分けられたかなり広い街ですね。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその4をまとめてみたいと思います。

国立オペラ座舞踏会(2024年)

1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。

舞踏会の中で最も頂点であるのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。

この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。

謝肉祭のクライマックスである火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月8日の木曜日・・・つまり昨日ということになりますね。

こちらは昨日の午前中に撮影した国立オペラ座です。

舞踏会の最終準備をまだしています。

相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。

正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。

<国立オペラ座舞踏会の歴史>

国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。

そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。

その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。

ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。

それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。

1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。

1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。

1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。

ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。

1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。

戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。

つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。

国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。

<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>

ゲストの数は5.150人、250万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、160組の社交界デビュー、

会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、

総費用150万ユーロ、52.600のグラス、9.200のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、

150人の音楽家・・・。

国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。

さて、気になる今年の料金はというと・・・

| 入場料 | EUR 385,- |

| ボックス席(ロジェ)最大8人&立ち席4人 | EUR 24.500,- |

| 舞台側ボックス席 (ダブル) 最大10人&立ち席4人 | EUR 24.500,- |

|

舞台側ボックス席 (シングル) 最大6人 |

EUR 14.000,- |

| Premium舞台側ロジェ |

EUR 18.000,- & EUR 14.000,- |

|

舞台袖テーブル、舞台裏テーブル |

EUR 220,- |

| 歌の部屋テーブル、ゲルストナーロビーテーブル | EUR 220,- |

|

Parterreロジェロビー、Opernロビー テーブル |

EUR 220,- |

| マーラーの間、シュヴィントのロジア テーブル | EUR 220,- |

| 大理石の間 テーブル | EUR 220,- |

| ギャラリー テーブル | EUR 110,- |

今年は66回目の国立オペラ座舞踏会です。

厳密に言えば、入場料は350ユーロで、35ユーロは寄付になり、税金申告で経費として認められます。

それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。

入場料だけでも385ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いです。

この他に65ユーロ~135ユーロのオープニングだけを見るチケットも販売されています。

年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。

国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。

https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/

※国立オペラ座オフィシャルサイトより

数字で見るウィーン市あれこれ (2023年度版) 2

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれ 2023年最新版が好評を頂きましたので今日はその続編です。

| 2011年~2021年の人口増加率 | 12.8% (ローマ5.8%、ベルリン11.8%、ワルシャワ4.9%) |

| 初婚の平均年齢 | 男性32歳 女性31歳 |

| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 31歳 (1991年は26歳) |

| 双子以上が生まれる割合 | 3.2% |

| 人気ある名前 |

男性 Mateo,Luka,Theodor 女性 Sophia,Emilia,Sara |

| 人口密度 | 1km² 4778人 |

| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |

5区(27.350人/1km²)、 13区(1.473人/1km²) |

| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 24% (個人賃貸など55%、持ち家21%) |

| 1人当たりの平均居住空間面積 | 36m² |

| 1世帯の平均居住者数 | 2.0人 |

人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。

持ち家よりも圧倒的に賃貸の方が多いです。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。

数字で見るウィーン市あれこれ 最新2023年度版

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

今日は数字で見るウィーン市あれこれの最新データを更新をかねてお届けします。

| 人口 (2023年1月1日現在) | 1.982.097人 |

| 男女の割合 | 男性48.9% 女性51.1% |

| ここ10年の人口増加率 | 240.851人の増加 (+13.8%) |

| 出生と死亡 (2021年) | 出生19.142人 死亡18.041人 |

| 平均寿命 | 男性77.7歳 女性82.6歳 |

| 国籍 | オーストリア国籍65.8% |

| 外国人 | EU 国籍14.5% EU以外19.8% 180ヵ国の国籍数 |

| ウィーンに移民した数 | 134.839人 |

| ウィーンから出て行った数 | 85.192人 |

| 移民国籍ベスト3 | シリア+39.980人 ウクライナ+31.231人 ドイツ+19.470人 |

この統計はウィーン市2023年1月1日時点での統計ですが、去年9月からウィーンの人口は200万人を超えています。

全人口1.897.491人のうちでオーストリア国籍が65.8%と去年の68%よりも少なくなっています。

約34%が外国人ということになります。

国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいて、特にウクライナ戦争のおかげでウクライナ人が急増しました。

1位のシリア人もかなり増えています。

3位がお隣のドイツですね。

ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いものがあります。

強制送還された数(2023年上半期)

ウィーンはヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城があり、かつての"帝国の都"を今でも偲ぶことができます。

ハプスブルグ帝国時代は多民族国家であり、日本では考えることができない10以上の言語を持った民族から成り立っていました。

そのため帝国が解体し、オーストリア共和国となってもその首都ウィーンには今でも多くの外国人が住んでいます。

それ以外にも難民の申請もあり、審査の結果が出るまではオーストリアのどこかに滞在することになります。

難民として認められなければ強制送還ですが、難民以外でも滞在許可等の問題などで強制送還される人も多くいるようです。

今日は今年2023年度上半期にどこの国へどのくらい強制送還をされているかのデータを紹介します。

右の表を御覧下さい。

こちらはオーストリア内務大臣が先日発表した2023年度上半期のAbschiebestatistik(国外追放の統計)です。

合計で5.872人がオーストリア国外に追放されていますが、その内右の表に見られる2.178人が強制送還されています。

どこの国へどのくらい強制送還されているかということなのですが、ランクされた国を見ると意外なことに難民が多く来る国ではなく、かつての共産圏・・・旧東欧諸国が多いことがわかります。

スロヴァキアがトップで605人も強制送還されています。

| 1. スロヴァキア | 605 |

|

2. ルーマニア |

263 |

| 3. ハンガリー | 238 |

|

4. ポーランド |

175 |

|

5. セルビア |

164 |

|

6. チェコ |

101 |

|

7. ブルガリア |

75 |

|

8. インド |

63 |

|

9. ナイジェリア |

54 |

|

10. ジョージア |

52 |

| 11.その他 | 388 |

| 合計 | 2.178 |

スロヴァキアの首都ブラティスラヴァはウィーンからたったの65kmですし、旧共産圏と言えども今はEUにも入っていて、通貨もユーロが導入されていますね。

日本からの団体ツアーでもかなり頻繁にブラティスラヴァに寄って行きますね。

2位がルーマニア、3位がハンガリーです。

ウィーンを歩くとルーマニア人が増えていることは実感出来ます。

オーストリア政府のBMI (Bundesministerium für Inneres)によると、強制送還される45%はヨーロッパ諸国ということです。

これは滞在許可などが下りなかったり、こちらで事業が認められなかったりなど色々な要因があると思います。

旧東欧圏はEUに入っている国が多くなっても、オーストリアと比べればまだまだ物価的には安いので、収入も違います。

iPhone15が登場したことで、旧モデルがいくらで売られている?

昨日9月15日からiPhone15が正式に予約できるようになりましたね。

全世界共通の予約開始時間だと思いますのでオーストリアでは14:00、日本では21:00でした。

私も今回iPhone15を予約しました。

Appleにはまっているわけではありませんが、私なりの理由があるんです。

個人的にスマフォは好きではなく、docomoのガラケーを長年愛用していて、iPadAirを家で使い、iPad miniを持ち歩いているというスタイルなんですね。

オーストリアでは5Gの普及に伴って、ウィーンから3Gが徐々に廃止され、2024年の終わりまでには全国的に3Gが終わることになりました。

今までdocomoのガラケーを何不自由なく快適に使っていましたが(もちろんオーストリアのSIMを利用してます)今年7月ぐらいからウィーンの街中でも多くの場所が圏外になってきました。

最初はSIMか携帯電話の問題かと思っていたのですが、SIMを新しくして、ストックしてある新品のガラケーを使っても同じ現象が起きています。

iPadは4G/LTEなのでdocomoのガラケーが圏外でも、iPadは旗が全部立っていることから原因が分かりました。

自分のキャリア会社から7月13日にそのことについてのインフォが来ていましたが、最初は結び付きませんでした。

こちらのガラケースタイルも数機種販売されているのですが、とても使う気にならず、不本意にもいよいよスマフォデビューということになりました。

そんなタイミングでiPhone15が発表され、スマフォならiPhoneだろうなと思っていましたし、私はコンピューターなどは最新バージョンを買う主義なので、iPhone14などの旧モデルは視野に入れず、そこで今回14:00過ぎに速攻で最上位モデルのiPhone 15 Pro Maxを予約したというわけです。

なんだかんだ言いながらも楽しみですね。(笑)

さて、長くなりましたが、iPhone15が出たことによって、旧モデルはどのくらいの値段になるのでしょうか。

右の表を御覧下さい。

これは一昨日9月14日付の新聞に掲載されていた統計で、情報元はWillhabenです。

Willhabenは日本だとメルカリに相当するサイトで、様々な物が売られています。

iPhone14 Pro Max,iPhone14 Proが1.000ユーロを超えていますね。

中古とは言え、綺麗に使っていればいい値段で売れるんですね。

やっぱりiPhoneは元々高いこともあり、他と比べると売る時も高く売れます。

日本では半数以上の61%がiPhone愛用者という統計を見ましたが、こちらではそこまでiPhoneは普及してないように思えます。

高いですしね。

Samsungは強いですね。

値段もiPhoneと比べてかなりお得ですし、性能も悪くないようです。

電話が出来ればいい・・・車だって走ればいい・・・でもこれはそれぞれの価値観の問題なので、何を重要視するかは人によって違いますよね。

iPhone15の発売は9月22日です。

Appleからは今の所9月22日にピックアップできるようになっていますが、日本では納期がかなり遅れているようですね。

無事に9月22日に手にすることができるでしょうか。

オーストリアの所得税の税率 2023年現在

オーストリアは小国でもありながらそれなりの経済大国です。

一見、観光立国的なイメージがあると思いますが、実は色々な産業があります。

物価もヨーロッパでは高い方で、税金の天引き率はヨーロッパでは6番目、食料品はデンマークの次の2番目、人件費はベルギーの次に高いという国の統計があります。(コロナからは変わっているかもしれません)

また、私のように事業主だとUmsatzsteuer(売上税)とEinkommensteuer(所得税)の2つが課せられています。

Umsatzsteuerは20%と決められています。

例えば私に観光を申し込まれた場合は料金には20%の売り上げ税が含まれています。

Einkommensteuerは売り上げから必要経費を引いて実際の収入がどのくらいか(こちらではGewinnとよく言われますがどのくらいプラスになったか)によって課せられます。

そのEinkommensteuerの税率を見てみましょう。

右の表は売上全体から全ての経費を引いて実際にプラスとして残った収入(前述したようにGewinnと言います)に対して、どのくらいの所得税率が定められているかを示しています。

オーストリアでは年間Gewinnが11.693ユーロ以下であれば所得税はかかりません。

|

所得 (Gewinn) |

割合 |

| 11.693ユーロまで | 0% |

| 11.693~19.134ユーロまで | 20% |

|

19.134~32.075ユーロまで |

30% |

| 32.075~62.080ユーロまで | 41% |

| 62.080~93.120ユーロまで | 48% |

| 93.120~1.000.000ユーロまで | 50% |

| 1.000.000ユーロ以上 | 55% |

この数字のボーダーライン付近の稼ぎがある人は、どのくらいのGewinnになるかある程度計算して仕事をしている人がたくさんいます。

例えばGewinnが19.000ユーロであれば20%の所得税ですから3.800ユーロの納税ですね。

しかし、19.135ユーロのGewinnとなると次のランクである30%となるので5.740ユーロに跳ね上がるわけです。135ユーロ多く稼いだだけで、税金が1.940ユーロも増えるわけです。

これなら計算して仕事をしない方が得ということになります。

ちなみにオーストリアでは年間11.000ユーロの所得を超える場合や、他からの収入が730ユーロ以上あって年間12.000ユーロ以上の場合はSteuererklärung(いわゆる確定申告)をする義務があります。

税金はなるべく払いたくないのが本音ですから、ボーダーラインには注意をしたいですね。

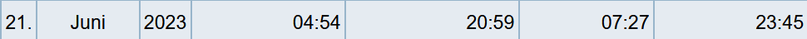

夏至の日照時間

今週の月曜日からウィーンは日中の気温が今年初めて30℃を超えています。

今年はちょっと遅い気がします。

例えば去年初めて30℃を超えた日は5月20日でしたからひと月近く遅かったわけですね。

今日は夏至です。

ドイツ語ではSommersonnnenwendeと言い、年間を通して一番日が長い日ですね。

夏至のこの時期は学校ももうすぐ終わり、年度末、もうすぐ休暇と気持ちがワクワクする時期で、ウィーンの街にはそんな空気がそこらじゅうに漂っています。

実際、どのくらいの日照時間があるのでしょうか?

こちらは今日夏至の日照時間の比較で、一番上からウィーン、ザルツブルク、インスブルックです。

時間は左から日の出、日の入り、月の出、月の入りです。

ウィーンは日の出が4:54、日の入りが20:59なので日照時間が16時間5分もあります。

ザルツブルクが16時間2分、インスブルックが15時間56分ですね。

実際、日の入り後でも空はすぐには暗くならないので、西の空が22:00過ぎごろまで少し明るさが見られます。

インスブルックでは月の入りがないということですね。

こちらはGeoSphere Austriaから引用しました。

数字で見るウィーン市あれこれ (2022年度) 2

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれ 2022年最新版が好評を頂きましたので今日はその続編です。

| 2010年~2020年の人口増加率 | 13.1% (ローマ8.4%、ベルリン6.6%、ワルシャワ4.4%) |

| 初婚の平均年齢 | 男性33歳 女性31歳 |

| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 31歳 (1990年は26歳) |

| 双子以上が生まれる割合 | 3.1% |

| 人気ある名前 |

男性 Matteo,Leon,Maximiian 女性 Sophia,Sara,Emilia |

| 人口密度 | 1km² 4656人 |

| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |

5区(26.710人/1km²)、 13区(1.431人/1km²) |

| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 24% (個人賃貸など55%、持ち家21%) |

| 1人当たりの平均居住空間面積 | 35m² |

| 1世帯の平均居住者数 | 2.0人 |

この統計はウィーン市2022年の統計によるものです。

人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。

持ち家よりも圧倒的に賃貸の方が多いです。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。

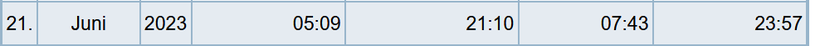

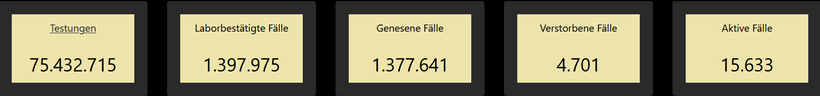

現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その22

今年3月1日よりウィーンでの公共交通機関利用時のマスク着用義務もなくなり、5月からは医療施設などでのマスク着用義務もなくなり、6月終わりをもってコロナ危機が終了する方向でオーストリア政府は準備を続けています。

実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?

今日は前回の休暇前からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を、7月4日にはをその20を、9月1日はその21を掲載しました。

今日は半年以上ぶりに現在どうなっているか感染状況を見てみましょう。

上の表は今年3月11日から3月25日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。

半年前と比較するとオーストリア全体的かなり減少しています。

実際には2回目、3回目、4回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。

各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

前回と比べると現在の発病数はやはり少なくなっています。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

国立オペラ座舞踏会(2023年)

1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。

舞踏会の中で最も頂点であるのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。

この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。

謝肉祭の最高点である火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月16日の木曜日・・・つまり昨日ということになりますが、まだ現在進行形でやっていますね。

国立オペラ座正面入り口で、ちょうど舞踏会の正面入り口の構築が始まっています。

相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。

正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。

<国立オペラ座舞踏会の歴史>

国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。

そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。

その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。

ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。

それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。

1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。

1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。

1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。

ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。

1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。

戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。

つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。

国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。

<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>

ゲストの数は5.150人、146万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、144組の社交界デビュー、会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、総費用140万ユーロ、46.000以上のグラス、1.000枚のテーブルクロス、4.000のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、ビール900本、150人の音楽家・・・。

国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。

さて、気になる今年の料金はというと・・・

| 入場料 | EUR 350,- |

| ボックス席(ロジェ) | EUR 23.600,- |

| 舞台側ボックス席 (ダブル) | EUR 23.600,- |

| 舞台側ボックス席 (シングル) | EUR 13.300,- |

| 舞台側ロジェ テーブル付き | EUR 11.500,- |

|

6人用テーブル |

EUR 1.260,- |

| 4人用テーブル | EUR 840,- |

| 3人 テーブル(相席) | EUR 630,- |

|

2人 テーブル (相席) |

EUR 420,- |

| 6階 4人用テーブル席 | EUR 420,- |

| 6階 2人用テーブル(相席) | EUR 210,- |

今年は2020年以来、65回目の国立オペラ座舞踏会です。

今年の料金は2020年度と入場料以外は全く変わりません。

厳密に言えば、入場料は315ユーロで、35ユーロは寄付になり、税金申告で経費として認められます。

それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。

入場料だけでも350ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いです。

ちなみにミネラルウォーターの0.3Lが9.90ユーロで販売されていますね。

年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。

国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。

https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/

※国立オペラ座オフィシャルサイトより

数字で見るウィーン市あれこれ 最新版

今日は成人の日ですね。

自分がはるか昔に成人式に行ったことを思い出します。

私がウィーンに住み始めて日本で成人の日を迎えるのは初めてです。

ウィーンはクリスマス休みも終わり、今日から学校が始まります。

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

今日は数字で見るウィーン市あれこれの最新データを更新をかねてお届けします。

| 人口 (2022年1月1日現在) | 1.931.593人 |

| 男女の割合 | 男性48.9% 女性51.1% |

| ここ10年の人口増加率 | 214.509人の増加 (+12.5%) |

| 出生と死亡 (2021年) | 出生19.359人 死亡18.086人 |

| 平均寿命 | 男性77.7歳 女性82.6歳 |

| 国籍 | オーストリア国籍67.8% |

| 外国人 | EU 国籍14.1% EU以外18.0% 179ヵ国の国籍数 |

| ウィーンに移民した数 | 88.073人 |

| ウィーンから出て行った数 | 78.492人 |

| 移民国籍ベスト3 | シリア+31.251人 ドイツ+18.677人 ルーマニア+18.556人 |

この統計はウィーン市2022年の統計によるものです。

ウィーンは23区で分けられたかなり広い街です。

全人口1.897.491人のうちで約68%が地元オーストリア人、約32%が外国人ということになります。

国籍数も179と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。

ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いですね。

数字で見るウィーン市あれこれ 4

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれ3 が好評を頂きましたが、その後かなり時が流れていきましたが、今日はその4です。

| Samrt City Strategy Index | Wien (1位)、London(2位)、St.Albert(3位) |

| ビックマック指数 | Wien(17.9分)Berlin(18.4分)、Rom(23.5分) |

| 国際会議数 | Paris(212)、Wien (172)、Madrid(165) |

| 市役所で働いている人 | 男性 13.480人、女性 17.201人 |

| 市役所外での職員数 | 住居 702人、病院同盟 28.864人、下水道 518人、電気ガス6.060人 |

| Vindobonaという名称 | AD 50年 |

| ウィーン市議会選挙結果(2015年) | SPÖ 39.6%, FPÖ 30.8%, Grüne 11.8% ÖVP 9.2%, NEOS 6.2% |

| 有効投票数 | 832.987 |

今回はウィーンのビックマック指数、国際会議数、役所関係などを取り上げてみました。

ウィーンは国際会議が非常に多く開かれる街で、パリに次いで2位です。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその5をまとめてみたいと思います。

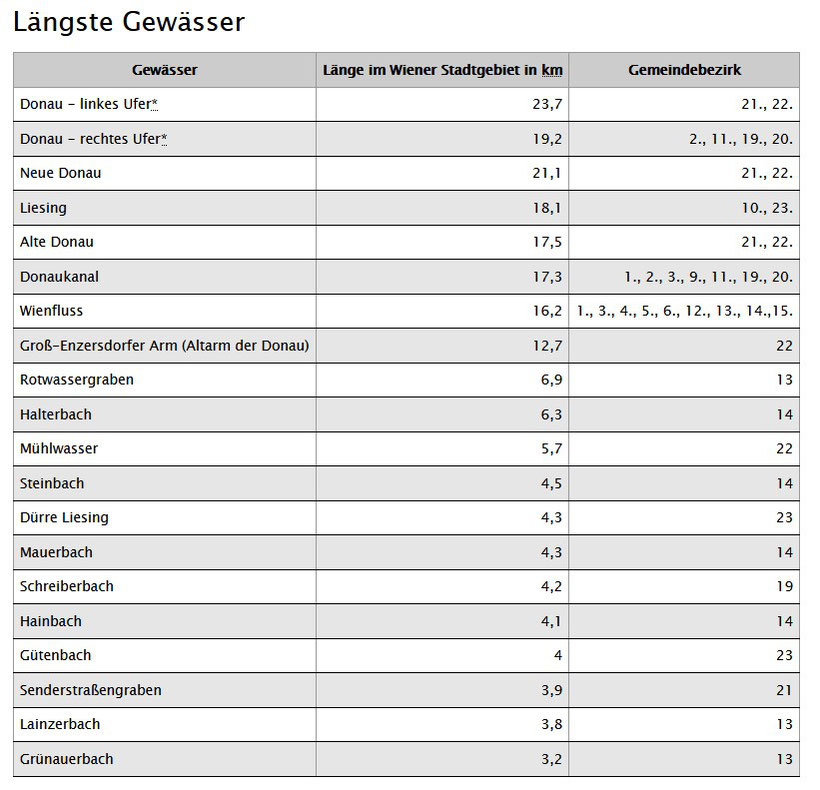

ウィーンを流れる川の長さ

全長2.800km以上あるドナウ河の最も美しい所がオーストリアにあるヴァッハウ渓谷ですね。

ウィーンにはそのドナウ河が流れていることはあまりにも有名ですが、そのドナウ河以外、ウィーンにある川を意識したことはありますか?

ウィーン川なんかは中心界隈を流れているのですぐ思い浮かぶかもしれませね。

それ以外にもウィーンには実は多くの川があるんですね。

こちらはウィーンの街を流れる川がどのぐらいの長さで、ウィーン23区のどこを流れているかをまとめたものでウィーン市役所のサイトから引用しています。

基本的に数km以上の川がまとめられています。

ドナウ河が一番長いことがすぐに想像できますが、ドナウ河も左岸と右岸とではウィーン市を流れる長さが違うことも面白いです。

これはウィーン市の境界線がどうなっているかを見ればすぐにわかります。

この表では左が川の名称、真ん中が長さ、右が何区を流れているかです。

ウィーンの街には意外と多くの川がありますね。

9月7日より日本入国が緩和されました

夏休みも終わり今週月曜日から学校も始まっています。

今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。

オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っていて、8月1日より陽性でも隔離がなくなりました。

日本でも昨日9月7日から日本入国に際しての72時間以内のPCR陰性証明が条件付きで要らなくなり、外国人の入国も少し緩和されましたのでまとめておきます。

<検疫措置:出国前72時間以内の検査証明提出の見直し〉

令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。

詳しくは 検疫措置(NEW)をご覧ください。

令和4年9月7日午前0時以降、アルバニア、シエラレオネについては「赤」から「黄」へ、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エスワティニ、エリトリア、カーボベルデ、ギニアビサウ、クック諸島、グレナダ、コモロ、サモア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、チャド、ツバル、ナウル、ニウエ、バヌアツ、ブルネイ、ボツワナ、ホンジュラス、モーリシャスについては「黄」から「青」へ、それぞれ変更となります。

3区分の国・地域リスト

〈外国籍の方の新規入国〉

「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、令和4年6月10日以降、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められることとしていましたが、令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、下記(2)に該当し新規入国を認める外国人は、すべての国・地域の方が対象となり、添乗員を伴わないパッケージツアーについても認めることとなりました。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヵ月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)

(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(6月10日から)

(3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)

現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その21

夏休みも今週で終わり、来週月曜日から学校も始まります。

気分一新して新年度の始まりです。

今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。

オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っていて、8月1日より陽性でも隔離がなくなりました。

9月7日から日本でも入国に際しての72時間以内のPCR陰性証明が要らなくなるということで、旅行業界でも期待が大きく持たれています。

実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?

今日は前回の休暇前からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を、7月4日にはをその20を掲載しました。

上の表は8月15日から8月30日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。

前回と比較するとオーストリア全体的に半数に減少しています。

オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。

実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。

各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

前回と比べると現在の発病数はやはり少なくなっています。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

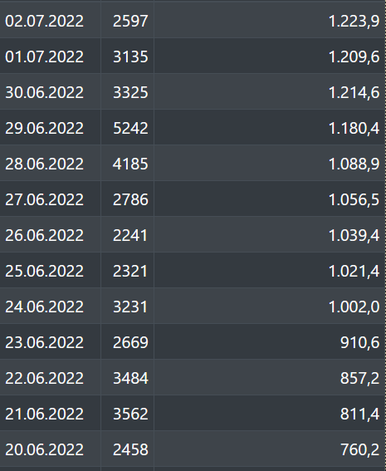

現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その20

学校も先週の金曜日で終わり、夏休みに入りました。

社会はそれに合わせて休暇シーズン突入です。

今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。

オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っています。

しかし・・・

学校行事で泊まりに行って帰ってきたらかなりの生徒がコロナに感染してたという話をよく聞きますし、知り合い枠でも感染している人が本当に増えてきています。

実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?

今日は前回からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を掲載しました。

上の表は6月20日から7月2日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。

前回と比較するとオーストリア全体的に2~3倍に増えていますね。

オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。

実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。

各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

前回と比べると現在の発病数は倍以上に増えていますね。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

オーストリアには岩塩抗がいくつある?

オーストリアに旅行に来てお土産に岩塩を買って行く人も多いと思います。

ウィーンは荘厳な建造物に囲まれたかつての帝国の都なので、岩塩との結びつきはあまり感じませんが、オーストリアに来る前にちょっと予習した方はオーストリアでは岩塩が採掘されていることに気付くでしょう。

ウィーンと岩塩の結びつきはあまり感じませんと書きましたが、ウィーンでは岩塩が採掘されないというだけのことで、ローマ時代、中世に塩はザルツブルク方面からウィーンに頻繁に運ばれていました。

今の私達の時代でもオーストリアの家庭では岩塩が使われていますので、現在の生活でも岩塩は切っても切れない関係にあります。

海もないのに塩が・・・と思う方が多いかもしれませんが、オーストリアは国土の63%が山岳地帯で、ヨーロッパアルプスが横たわっています。

そんなオーストリアアルプスの一角では今でも岩塩が採掘されています。

オーストリアには岩塩抗がいくつあるのでしょうか。

※Land schafft Leben より引用

上の図を御覧下さい。

オーストリアには全部で5つ岩塩抗が存在しますが、そのうち現在でも塩が採掘されているのは

Hallstatt、Altaussee、Bad Ischlの3か所です。

HalleinとHall In Tirolは岩塩抗として残されていますが、塩の採掘は行われていません。

さらにHallstatt、Hallein、Altausseeの3ヵ所は一般公開されていて見学することができ、Hall In TirolにはBergbaumuseumという坑道をまねて作った博物館があります。

Bad Ischlは土砂崩れにより岩塩抗への道が塞がったため1999年7月より一般見学は閉鎖されています。

こちらはHallstattですが、岩塩抗がある上の方から湖畔の街を眺めています。

ここまでは徒歩でも行けますが、通常はケーブルカーを利用します。

Hallstattは世界最古の岩塩抗で、7.000年前(紀元前5.000年頃)から塩が採掘されていました。

オーストリアでは前述した3か所で年間1.200.000トンの塩が採掘されています。

1日150トン、1時間2.5トンの採掘量です。

岩塩採掘に関わっている人の2/3は岩塩抗で、1/3は地上での仕事です。

ヨーロッパ全体的に60%がSiedesalz・・・つまりオーストリアのように岩塩抗の地層を溶かして飽和状態の塩水を作り、それを沸騰させて塩を取り出すスタイルで、30%がSteinsalz(塩の岩)・・・文字通り塩の塊をくだいてふるいで分けて精製する、そして10%が海水から太陽光線を利用して塩を作る・・・大きくこの3つの方法が存在します。

オーストリアの家庭で使われている塩は地元で作られている岩塩です。

お土産にもお勧めですし、時間があれば是非岩塩抗も訪れてみたいですね。

現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その19

先月4月16日からコロナ規制がさらに緩和されて、ウィーンでもカフェやレストランに入るための2G証明の提示もなくなり、かなり色々な場所でコロナ以前の空気を感じるようになってきました。

さらに今月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っています。

実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?

今日は前回から2ヵ月経ったので、1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を掲載しました。

上の表は5月7日から5月19日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。

前回と比較するとオーストリア全体では感染者数が1/10に減っています。

ウィーンも同様に減っています。

オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。

実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。

各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

前回と比べると現在の発病数は同様にかなり少なくなっていますね。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

1日の感染者数が6万人を超えた オーストリアでの統計 その18

オーストリアは1日の感染者数が6万人を超えました。

その反面コロナ規制が2月より徐々に緩和され、3月5日からはさらに緩和され2G,3Gなどの規則がほぼなくなりました。(ウィーンは他州よりは規則が厳しくなっていますが)

先日オーストリア政府はワクチン接種義務を一時中断することも発表しています。

今日は前回からちょうどひと月経ったので、1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17を掲載しました。

上の表は3月3日から3月16日0:00までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。

オーストリア全体では1日の感染者数が6万人を超えました。

ウィーンでも13.004人ですね。

オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。

実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。

各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

おそらく感染者数は多くても、重症化が少ない傾向なので規制を緩和していると思われます。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

相変わらず1日の感染者数が多い オーストリアでの統計 その17

オーストリアではコロナ規制が徐々に緩和されています。

3月5日以降、2G,3Gなどの規則がなくなり密集する場所のマスク着用以外は普通に戻るという噂が流れています。

ワクチン接種義務になったからでしょうか。

しかし、オーストリア政府が接種義務を決めても、実際どうなるかはまだわからないという状況です。

1日の感染者が相変わらず多く、自分の知り合いの中でもワクチン接種済にもかかわらず感染する人が多くなってきました。

今日は1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をお知らせします。

新型ウィルスに関しての統計はすでにまとめています。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を掲載しました。

右の表は2月3日からの1日の感染者数で、

左がオーストリア全土

右がウィーン市

です。

2月8日はオーストリア全体で40.034人もの感染者が確認されています。

2月5日からSemesterferien(学期休み)が始まり、色々な所に出かける人も多かったと思います。

州によってSemesterferienの日が違うので、少しは分散したかもしれません。

私の周りでも前述したようにワクチン接種をしていても感染した人の話を多く聞くようになりました。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

1日の感染者数が急増 オーストリアでの統計 その16

ここ数日オーストリアでは1日の感染者数が軒並み増加しています。

1月8日から1日の感染者数が1万人を超え、その後連日増加していきここ数日では3万人弱になっています。

先週木曜日にはオーストリアの国会でワクチン接種義務化に関する投票があり、Nationalrat(国民議会)183議席のうち、賛成が137人、反対が33人,棄権13人という結果になりました。

ほぼワクチン接種義務が成立しそうです。

今日は1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をお知らせします。

新型ウィルスに関しての統計はすでにまとめています。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を掲載しました。

右の表は1月14日からの1日の感染者数で、

左がオーストリア全土

右がウィーン市

です。

1月20日はオーストリア全体で29.611人、ウィーンでは8258人もの感染者が確認されています。

クリスマス以降ほぼ増加傾向でありましたが、クリスマス休暇が終わって社会が始まった1月10日より急激に感染者数が増えています。

私の周りでもワクチン接種をしていても感染した人の話を多く聞くようになりました。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。

左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、

左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

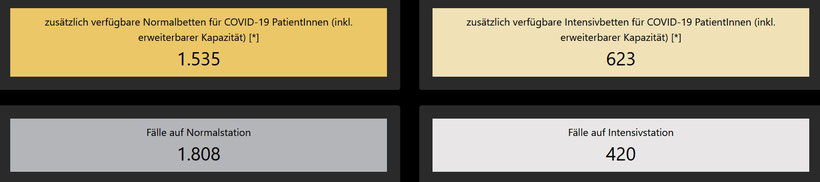

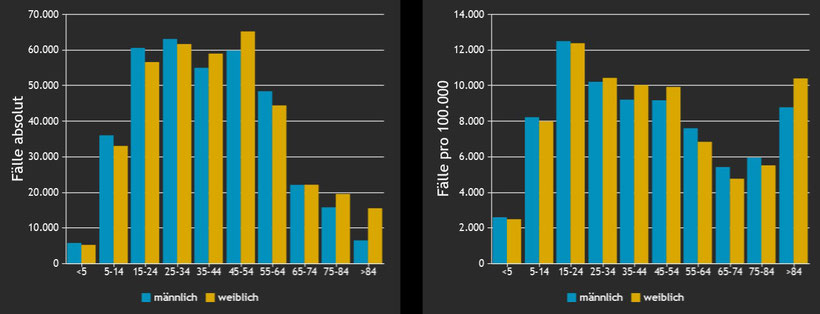

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その15

今週から学校も始まり、クリスマス休暇を終えて仕事に出る人も多かったでしょう。

クリスマスの空気が徐々に消えて行きました。

うちでも昨日クリスマスツリーを片付けて処分しました。

さて、今日は久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を掲載しました。

去年の12月12日よりワクチン未接種者以外のロックダウンが終了し、クリスマスに向けて、そして年明けと人でも多くなってきたわけですが、オミクロン株がオーストリアでも急激に広がっていて、1日の感染者が軒並み増加しています。

右の表は今年に入ってからの1日の感染者数で、ほぼ増加傾向でありましたが、社会が始まった1月10日より急激に感染者数が増えています。

私の周りでもワクチン接種をしていても感染している人が何人か出て来ました。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。

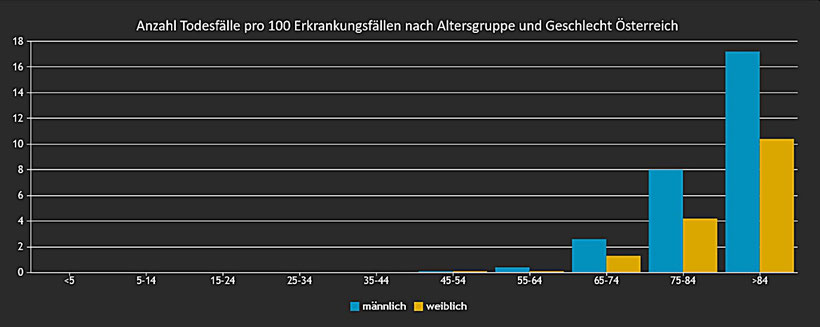

右のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、左は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

1.535の追加利用可能な病院ベット数、623の追加利用可能な集中治療のベット数、

1.808のベットが利用中、420の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

右の表は数値で表示されています。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。

右の表はオーストリア州別の死亡数の統計です。

割合的に死亡者数が一番多いのはウィーン、次いでSteiermarkとなっていて、オーストリア全体での平均は13.456人です。

死亡者が一番少ないのはBurgenlandですね。

ウィーンは人口から計算すると2.825人が亡くなっていることになります。

割合では0.001479%の死亡率ということになります。

ワクチン未接種者の肩身が相変わらず狭くなっている空気を感じます。

ワクチン接種をした人だって軒並み感染してますし、他人に移す可能性だってあります・・・にもかかわらず自分はもう接種したから大丈夫などと軽はずみな行動を取る人が多く、それが新規感染者数増加につながっている原因のひとつでもあると思います。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

ウィーンにはどのぐらいの街路樹がある?

ここ数日は青空がほとんど見られないどんよりした空模様が続いています。

でも一昨日の日曜日からロックダウンが解除され、街中はクリスマスプレゼントを買おうとする人が繰り出していて、活気が戻って来ました。

昨日はショッピングリゾートのG3に行きましたが、結構人出がありましたね。

知り合いの話だとクリスマスプレゼントになりそうな物は売り切れが続出しているそうです。

さて、ウィーンは"森の都"と形容されていますが、ウィーンはヨーロッパの街の中で、街の広さに対して緑の比率が最も高い街です。

ウィーンの中心のリンク道路沿いだけでも6つの公園があり、それ以外にも様々な公園、庭園、並木、街路樹が多く見られます。

ウィーンの街を歩けば、この街は緑が豊かだな~ときっと思われるでしょう。

しかし、その広大な緑を囲むもっと大きな緑がウィーンの森です。

今日はウィーンの街にはどのぐらい多くの街路樹が植えられているのかをまとめてみました。

ウィーン市の面積は約415km²、人口約191万人、東京と同じ23区で成り立っています。

東京は市がたくさんありますが、ウィーンはウィーン市が23区で成り立っています。415km²と言えば、かなり広い街であることがわかります。

見所も中心界隈だけでなく、外側にも多く点在しています。

ウィーンの街には約93.000本の街路樹が植えられていますが、以下簡単にまとめてみました。

右の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at/index.html(日本労働組合総連合会のような機関)2021年10月号に掲載されていたデータです。

右側はウィーンのそれぞれの区です。

| 9.000本以上 | 21,22 |

| 6.000~9.000 | 2,10,13,19,23 |

| 3.000~6.000 | 11,12,14,16,18,20 |

| 1.000~3.000 | 1,3,9,15,17 |

| 1.000以下 | 4,5,6,7,8 |

Donaustadt (22区)に一番多くの街路樹が植えられているようで、ここだけで1万本以上です。

もっとも22区は面積が一番大きい区でもあり、住居がたくさん建設されていますが、あまりウィーンらしくない区です。

逆に一番少ないのはJosefstadt(8区)で、500本以下です。旧市街の1区はその周辺区と比べると緑が多いことがわかります。

2区にそんなに多くの街路樹があるようには思えないのですが、プラター公園やアウガルテンなどがあるからでしょうか。

ウィーンの街路樹の1/4以上がカエデ、ボダイジュが約15.000本、マロニエが約10.000本です。

ちなみにマロニエが一番多い区は2区です。

緑が多いということは空気の良さにも比例しますね。

ウィーンは"森の都"です。

コロナウィルス ザルツブルク州が過去7日間ヨーロッパで最も感染しやすい!

今日の朝は今年一番の冷え込みとなり、7:00の時点でマイナス1.9℃でした。

日中も5℃前後、金曜日は雪の予報も出ています。

さてオーストリアでは一昨日の月曜日から5度目のロックダウンに入っています。

ロックダウン数日前からたぶんロックダウンになるだろう・・・という空気が流れていて、先週金曜日の午前中に正式に発表がありました。

地元ではおそらく賛否両論だと思いますが、土曜日の午後遅く、それに関しての大規模なデモも行われ、リンク道路も封鎖されて交通渋滞が至る所で発生していました。

その11月20日の土曜日の新聞にヨーロッパではどのぐらいコロナウィルスの発生率があるのかという統計が掲載されていました。

上の表は11月20日付のSalzburger Nachrichtenに掲載されたWHOからのデータです。

ヨーロッパを617の地域に分け、どの地域が最もコロナウィルスに感染しやすいかの統計です。

10月20日の新聞ですから、そこから7日間遡ったデータとなります。

地域が色分けされていますが、過去7日間で100.000人単位で500以上が最も黒い色になっています・・・オーストリアは完全にまっ黒ですね・・・😢

右のデータは過去7日間の100.000人単位とした発生率で、残念なことにザルツブルク州がトップで1782,0、2位がOberösterreichの1606,8となっています。

去年2020年は11月3日からロックダウンが始まりましたが、今年はそれよりも遅く・・・でも同じ時期のロックダウンです。

効果があるでしょうか・・・。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その14・・・また感染者数増加傾向

一昨日から昨日にかけてオーストリアではコロナ禍となって新規感染者数がもっとも多くなり、11.300人となりました。

ワクチン接種がかなり広がっているにもかかわらずです。

オーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめます。

この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を掲載しました。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。

右のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、左は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

1.535の追加利用可能な病院ベット数、623の追加利用可能な集中治療のベット数、

1.808のベットが利用中、420の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

右の表は数値で表示されています。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。

右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。

割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は126人です。

死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。

ウィーンは人口から計算すると2.521人が亡くなっていることになります。

割合では0.00132%の死亡率ということになります。

最近ワクチン未接種者の肩身が狭くなっている空気を感じます。

ワクチン接種をした人だって感染しますし、他人に移す可能性だってあります・・・にもかかわらず自分はもう接種したから大丈夫などと軽はずみな行動を取る人が多く、それが新規感染者数増加につながっている原因のひとつでもあると思います。

入院している人の40%はワクチン接種者です。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

オーストリアでの自動車メーカー順位(2020年度)

今日は朝6:00の時点で温度計は4.3℃を示していました。

気温的にはもう冬のような感じです。

予報では晴れマークはあるものの日中10℃ぐらいにしかならないようです。

週末はちょっと気温が上がるようですね。

さて、車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。

ウィーンの街にも多くの車が走っています。

日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。

街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。

後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。

オーストリアは世界的に見てかなりの車の保有率があり、ウィキペディアに掲載されている統計によれば19位となっていて、1.73人に1台の割合で車を所有しているようです。

ちなみに日本は17位、1.69人に1台の割合ですのでオーストリアとほとんど変わりません。

さて、今日はオーストリアにはどのメーカーの車がどれだけ走っているのかという2020年度の統計を紹介します。

| 順位 | 車メーカー | 台数 | 市場割合(%) |

| 1. | VOLKSWAGEN | 1.033.770 | 20.3 |

| 2. | Audi | 385.372 | 7.6 |

| 3. | BMW | 317.582 | 6.2 |

| 4. | Skoda | 309.776 | 6.1 |

| 5. | Ford | 297.557 | 5.8 |

| 6. | Opel | 284.573 | 5.6 |

| 7. | Mercedes | 283.923 | 5.6 |

| 8. | Seat | 211.679 | 4.2 |

| 9. | Renault | 210.067 | 4.1 |

| 10. | Peugeot | 183.250 | 3.6 |

| 11. | TOYOTA | 156.266 | 3.1 |

| 12. | Mazda | 153.443 | 3.0 |

| 13. | Fiat | 151.592 | 3.0 |

| 14. | Hyndai | 147.032 | 2.9 |

| 15. | Citroen | 121.651 | 2.4 |

| 16. | Kia | 109.347 | 2.1 |

| 17. | Suzuki | 107.712 | 2.1 |

| 18. | Nissan | 82.793 | 1.6 |

| 19. | Dacia | 80.905 | 1.6 |

| 20. | Volvo | 65.576 |

1.3 |

| 21. | Mitsubishi | 54.108 |

1.1 |

| 22. | Honda | 41.337 |

0.8 |

上の表はStatistik Austriaからの引用です。

オーストリア全土で2020年にどのメーカーの車がどれだけ走っているかとそのシェア率を示しています。

1位は圧倒的にVolkswagenで全体の20.3%を占めています。

5台に1台はVWですから非常に人気があります。

私も2011年の3月まではVWに乗ってました。

今はもちろん日本車に乗ってます。(笑)

Audi、BMW、Skodaと続き、日本車ではTOYOTAがトップで11位、3.1%のシェア率、次いでMazdaが12位で3.0%です。

この統計は新車認可数ではなく、現在国に登録されて走っている車ですから、新車から20年前やそれ以前の車も含まれます。

非常に興味深い統計です。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その13

先週の火曜日まで日中25℃ぐらいの半袖で過ごせる秋晴れの青空が広がるいい陽気でしたが、水曜日から雨が降り始め、気温がぐっと下がりました。

晴れマークこそ見られるものの日中せいぜい15℃ぐらい、朝は一桁で冷え込んできました。

さて、今日はひと月ぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。

この統計2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後にその12を、そして今日は現在の状況をまとめてみました。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

1.751の追加利用可能な病院ベット数、658の追加利用可能な集中治療のベット数、

624のベットが利用中、221の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

右の表は数値で表示されています。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。

右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。

割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は121.5人です。

死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。

ウィーンは人口から計算すると2.433人が亡くなっていることになります。

割合では0.00127%の死亡率ということになります。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、ワクチン接種をした人であっても1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。

軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

ウィーンでワクチン接種をした人、申し込んでいる人は現時点で何人ぐらい? その2

早いもので今日が9月最後の日ですね。

私のライブツアーを楽しみにされている皆さん、9月15日ライブツアーVol.46をお届けして以来、仕事、学校関係や日本語の会などずっと忙しくて、ライブツアーが出来ませんでした。

来週ぐらいから再開したいと思いますので、もう少し待ってて下さい。

今年は去年と比べるとかなり多くの人がオーストリアだけでなく外国にも出かけています。

検査も充実し、ワクチン接種者も増加していますので、状況は去年とは比較にならないでしょう。

ウィーン州においては、飲食店等に入場する際に提示が必要な証明について、検体採取から24時間以内(連邦規定では48時間以内)の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、または検体採取から48時間以内(連邦規定では72時間以内)の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果とされました。

さて、現時点ではウィーンで実際どのくらいの人がワクチン接種をしているのでしょうか?

| ワクチン接種を申し込んでいる人 | 1.129.849人 |

| ワクチン接種を申し込んでいる企業数 | 443.880 |

| すでに接種された数 | 2.380.998 |

| ワクチンの種類 |

Pfizer/Biontech 1.679.084 AstraZeneca 331.940 Moderna 268.234 Johnson&Johnson 101.740 |

| 接種1回目 | 1.277.762 |

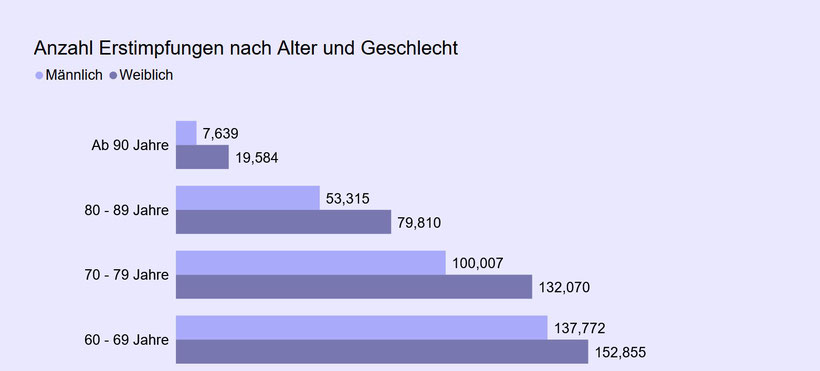

以下の統計は男女、年齢別に見たワクチン1回目の接種状況です。

薄い色は男性、濃い色は女性です。

30~39歳と50~59歳が一番多いですね。

若い世代も意外と多くの人が接種していて、10代も数万人が接種しています。

私はオーストリア政府が予防接種をしなければ仕事ができませんと決めない限りは、現時点で接種するつもりは全くありません。

変異ウィルスに対してもまだ効力があるかはわかりませんしね。

結局はインフルエンザのように共存していくようになると思います。

ウィーン主要劇場の年間観客数

ウィーンには多くの劇場があります。

真っ先に思い浮かぶのは国立オペラ座だと思いますが、それ以外にも地元で人気ある劇場がたくさんあります。

ウィーンの街は文化に興味ある方が多く、文化水準が非常に高いと思いますね。

これはウィーンがヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城であり、そのハプスブルグ家から歴代神聖ローマ皇帝が多く輩出され、その皇帝の居城であると同時に、ハプスブルグ家自体が芸術・文化を積極的に取り入れたこともあり、ウィーンは非常に文化水準が高い街となっています。

さて、今日はその主要劇場と、年間を通してどのくらいの観客数があるかについてまとめてみます。

| 劇場名 |

座席数 (立ち席は含まない) |

年間の訪問者数(2018/2019) |

| Staatsoper (国立オペラ座) | 1.709 | 628.000 |

| Volksoper | 1.261 | 312.000 |

| Burgtheater | 1.175 | 294.000 |

| Ronach | 1.001 | 268.000 |

| Theater in der Josepstadt | 610 | 168.000 |

| Theater der Jugend | 230(I)/667(VII) | 134.000 |

| Raimundtheater | 1.193 | 131.000 |

| Akademietheater | 500 | 121.000 |

| Kammerspiele | 471 | 121.000 |

| Volkstheater | 970 | 113.000 |

| Theater an der Wien | 1.129 | 72.000 |

全体では2.361.000の訪問者数、3.640の公演数です。

あらためてウィーンはオペラ、演劇がとても充実していることがわかります。

特に国立オペラ座は公演数だけではなく、毎日違った演目を上演しますので、特筆すべきものがあります。

この統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft 2021年6月10日号に掲載されていたものです。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その12

夏休みも終わり、来週月曜日から学校も始まります。

新年度ですね。

今年は2回目のコロナ禍での休暇シーズンでしたが、去年と比べるとかなり多くの人がオーストリアだけでなく外国にも出かけています。

検査も充実し、ワクチン接種者も増加していますので、状況は去年とは比較にならないでしょう。

しかし、オーストリア政府は国内における制限措置を9月30日まで延長し、さらにウィーンにおいて陰性証明書の有効期限が9月1日より変更となり短くなっています。

さて、今日は久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。

この統計2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。

その後約9ケ月が経過して今年に入って初めての統計を紹介します。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

1.624の追加利用可能な病院ベット数、686の追加利用可能な集中治療のベット数、

396のベットが利用中、143の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

右の表は数値で表示されています。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。

右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。

割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は118.4人です。

死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、ワクチン接種をした人であっても1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。

軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。

オーストリア重要企業 (2021年)

ウィーンには地元の企業を始め、様々な外資系企業があり、また国連都市ということもあって各国の政府関係者、報道関係と色々な人が駐在しています。

かつては日本の企業も多くウィーンにはありましたが、日本経済の影響からかなりの企業が撤退しました。

日本から駐在する場合は、それだけ余計な費用がかかるわけですからね。

さて、地元オーストリアでの重要企業の今年度のトップ10が今年6月終りに発表されたので、んな企業が名を連ねているか見てみましょう。

※eurobrand より

(1EUR=¥100 で計算しています)

| 1.Red Bull (エネルギードリンク) | 1兆5988億円 |

| 2.Novomatic (Casino) | 2968億円 |

|

3.SWAROVSKI |

2741億円 |

| 4.Spar (スーパーマーケット) | 2341億円 |

|

5.ÖBB(オーストリア国鉄) |

1967億円 |

| 6.ERSTE (銀行) | 1956億円 |

| 7.Raiffeisen (銀行) | 1915億円 |

| 8.Verbund (電力会社) | 1342億円 |

| 9.OMV (鉱油、ガス) | 1241億円 |

| 10.XXXLutz (インテリア家具) | 1062億円 |

Red Bullが圧倒的な差をつけて1位です。日本でも知られているこのエネルギードリンクはモーツァルトが生まれたザルツブルク州に本社があります。

スヴァロフスキーのクリスタルも日本では有名ですね。

日本からの皆さんもウィーンで買われる方が多いですが、本社はチロルで、インスブルックのそばにあるWattensです。

銀行の利子がつかない中、それでも2つの地元で有名な銀行も入っています。

9位にランクしているOMVはウィーン国際空港から中心に向かう時に左側に見える巨大な石油精製所でお馴染みです。

その他地元で有名な企業がランクインしています。

ウィーン公共交通機関の様々なデータ

ウィーンの公共交通機関はよく発達していて、世界でも5本指に入る営業距離数を持っています。

地下鉄 (U-BAHN)、路面電車(STRASSENBAHN)、路線バス(AUTOBUS)がウィーン市交通局の運営で、国鉄(SCHNELLBAHN)もウィーン市内であれば共通券で乗れるシステムになっています。

公共交通機関はウィーン市民の重要な足であると同時に、観光で訪れる方々にとっても必要不可欠でしょう。

ウィーンを歩けば街の景観に合った路面電車がたくさん走っているのが見られます。

これだけ見てもウィーンを感じますね。

今日はこのウィーンの公共交通機関についての様々なデータをアップデートしましたので御覧下さい。

ウィーン市は415km²、23区から成り立ち、191万の人口を持つかなり広い街です。

そのウィーンの街を2018年までで地下鉄、路面電車、路線バスが162路線、1.149.1kmの営業距離数があります。

これだけの数の公共交通機関が毎日活躍しているわけです。

ウィーンに住んでいると公共交通機関が本当によく網羅されていることを実感しますが、たとえウィーンに住んでいなくても、自分の力で公共交通機関を利用してしっかり観光した方はそれが実感できるはずです。

| ウィーン市全ての路線数 | 162 |

| 車庫数(検車区) | 10 |

| 停留所の数 | 5.390 |

| 営業総距離数 | 1.151.5km |

| 1路線を1区間とした路線総距離数 | 263km |

| 線路の総距離 | 670.30km |

| 気動車の数 | 1.253台 |

| 客車の数 | 269台 |

| バス台数 | 447台 |

| 座席数の総数 | 262.402 |

| 乗客数 | 965.900.000人 |

| 1日の乗客数 | 2.600.000人 |

| 路面電車の路線数と停留所の数 | 28路線 1.051 |

| 路線バスの路線数と停留所の数 | 129路線 4.230 |

ウィーンでワクチン接種をした人、申し込んでいる人は現時点で何人ぐらい?

5月2日でロックダウンが終わり、博物館なども開き始め、17日からは学校も毎日になり、19日からはカフェ、レストランも営業を再開し、コロナ禍でもだいぶウィーンの街の空気も普通に感じるようになりました。

3G・・・getestet(検査結果が陰性)、genesen(コロナから復活)、geimpft(ワクチン接種)である人がレストランやカフェ店内に座れ、街中では開放的な空気が少しずつ漂い、6月10日より規制も少し緩和され、6月24日より日本からの入国後の自己隔離措置が原則不要となっています。

さらに7月1日より規制が緩和され、昨日よりマスク着用義務がスーパー、薬局、銀行、郵便局、公共交通機関以外は無くなり、しかしその反面夜の飲み屋さんなどに入る場合は3Gの抗原検査陰性証明が外されました。

外を見ているとコロナ禍とは思えない状況となっています。

さて、現時点ではウィーンで実際どのくらいの人がワクチン接種をしているのでしょうか?

| ワクチン接種を申し込んでいる人 | 1.102.289人 |

| ワクチン接種を申し込んでいる企業数 | 443.880 |

| すでに接種された数 | 1.884.878 |

| ワクチンの種類 |

Pfizer/Biontech 1.316.632 AstraZeneca 318.137 Moderna 204.367 Johnson&Johnson 53.973 |

| 接種1回目 | 1.087.603 |

以下の統計は男女、年齢別に見たワクチン1回目の接種状況です。

薄い色は男性、濃い色は女性です。

50~59歳が一番多いですね。

若い世代も意外と多くの人が接種していて、10代も数万人が接種しています。

私はオーストリア政府が予防接種をしなければ仕事ができませんと決めない限りは、現時点で接種するつもりは全くありません。

変異ウィルスに対してもまだ効力があるかはわかりませんしね。

結局はインフルエンザのように共存していくようになると思います。

数字で見るウィーン市あれこれ 3

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれ2 が好評を頂きましたので今日はその3です。

| 面積 |

415km² |

| 宅地面積 | 35.9% |

| 緑の比率 | 49.6% |

| 公共交通機関の面積 | 14.4% |

| 一番小さい区と一番大きい区 |

Josefstadt (8区)、Donaustadt (22区) |

| 緑の比率が最も少ない区と最も多い区 | Josefstadt (8区 1.9%)、Hietzing (13区 70.7%) |

| 一番高い住居建物、一番高い建築 |

DC Tower (250m)、 Donauturm (252m) |

| 一番標高が高い場所と低い場所 | Hermannskogel (543m)、Lobau (151m) |

| 一番低い地下鉄の駅 | U1 Altes Landgut (地下30m) |

| 一番長い通りと一番短い通り |

Höhenstraße (15km)、Irisgasse (17.5m) |

| 通り(道路)全体の長さ | 2.832km |

今回はウィーンの面積、緑の比率や標高が一番高い場所などを取り上げました。

この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。

ウィーンは森の都と言われている通り、街の面積の半分が緑であることがわかります。

皆さんがよく聞くウィーンの森は、その豊かなウィーンの緑をもっと外側から囲んでいる大きな森です。

ウィーンは23区で分けられたかなり広い街ですね。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその4をまとめてみたいと思います。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その12

今日の朝5:00の気温はうちの周りでマイナス0.5℃・・・太陽は出そうですが寒い1日になりそうです。

外はまだ暗く街灯が灯されています。

さて、今日は1月も最後の日となりましたので、久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。

この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。

上の表は今年2月26日からの感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加・・・11月になってからは急激に増加しています。

現在では3度目のロックダウン中で、1月17日の11:00に記者会見が行われ、オーストリア政府は3度目のロックダウンを延長することを発表し、25日よりスーパーや公共交通機関では普通のマスクではなく、FFP2マスク着用が義務付けられました。

現時点ではSemesterferienの終わり、つまり2月7日までということになっています。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

11月と比べれば検査数がものすごく増えていますし、死亡者の数もかなり増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

21.926の現在の感染者数、4.796の追加利用可能な病院ベット数、657の追加利用可能な集中治療のベット数、

20.203人の自宅での療養数、1.428のベットが利用中、295の集中治療室が利用中。

11月と比べれば数が全く違い、かなり少なくなっています。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多く、男性の死亡率が遥かに高いですね。

右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。

割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は85.8人です。

死亡者数はかなり増加しています。

死亡者が一番少ないのはKärntenですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。

軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

オーストリアでの自動車メーカー順位(2019年度)

今日のウィーンはこの冬一番の冷え込みとなりました。

うちの温度計では朝6:00の時点でマイナス7.7℃を表示していました。

車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。

ウィーンの街にも多くの車が走っています。

日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。

街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。

後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。

オーストリアは世界的に見てかなりの車の保有率があり、ウィキペディアに掲載されている統計によれば19位となっていて、1.73人に1台の割合で車を所有しているようです。

ちなみに日本は17位、1.69人に1台の割合ですのでオーストリアとほとんど変わりません。

さて、今日はオーストリアにはどのメーカーの車がどれだけ走っているのかという2019年度の統計を紹介します。

| 順位 | 車メーカー | 台数 | 市場割合(%) |

| 1. | VOLKSWAGEN | 1.026.451 | 20.4 |

| 2. | Audi | 379.075 | 7.5 |

| 3. | BMW | 306.030 | 6.1 |

| 4. | Ford | 295.667 | 5.9 |

| 5. | Skoda | 294.068 | 5.8 |

| 6. | Opel | 292.238 | 5.8 |

| 7. | Mercedes | 274.973 | 5.5 |

| 8. | Renault | 210.415 | 4.2 |

| 9. | Seat | 202.868 | 4.0 |

| 10. | Peugeot | 186.760 | 3.7 |

| 11. | TOYOTA | 160.713 | 3.2 |

| 12. | Mazda | 155.740 | 3.1 |

| 13. | Fiat | 153.422 | 3.0 |

| 14. | Hyndai | 143.320 | 2.8 |

| 15. | Citroen | 123.608 | 2.5 |

| 16. | Kia | 107.386 | 2.1 |

| 17. | Suzuki | 106.386 | 2.1 |

| 18. | Nissan | 84.015 | 1.7 |

| 19. | Dacia | 76.408 | 1.5 |

| 20. | Volvo | 63.956 |

1.3 |

| 21. | Mitsubishi | 54.167 |

1.1 |

| 22. | Honda | 42.739 |

0.8 |

上の表はStatistik Austriaからの引用です。

オーストリア全土で2019年にどのメーカーの車がどれだけ走っているかとそのシェア率を示しています。

1位は圧倒的にVolkswagenで全体の20.4%を占めています。

5台に1台はVWですから非常に人気があります。

私も2011年の3月まではVWに乗ってました。

今はもちろん日本車に乗ってます。(笑)

Audi、BMW、Fordと続き、日本車ではTOYOTAがトップで11位、3.2%のシェア率、次いでMazdaが12位です。

この統計は新車認可数ではなく、現在国に登録されて走っている車ですから、新車から20年前やそれ以前の車も含まれます。

非常に興味深い統計です。

クリスマスプレゼントの傾向(2020年)

今日のウィーンは朝7:00で3.5℃、日中も5℃ぐらいで、しかも雨マークが見られ、太陽がすがたを見せないどんよりとした1日になりそうです。

ここ数日はずっと空はグレーですね。

クリスマスがどんどん近づいて来ていますね。

今年は11月3日以降の再ロックダウンが12月6日まで続き、クリスマス市も中止となる異例のAdvent時期となりました。

それでも一昨日ADVENTKRANZに2本目のロウソクを多くの人が灯したはずですし、ニコロの習慣もきっと各家庭で楽しまれたはずです。

12月7日より、再ロックダウンの規制が少し緩和されたことにより、商店も感染対策をしっかりした上で営業を再開しています。

クリスマス市は中止になっても、クリスマスプレゼントが無いクリスマスはあり得ない・・・やはりこれからクリスマスプレゼントを買う人が多くなるはずです。

ちなみにKMU Forschung Austriaによればこの再ロックダウンでの地元商業の損失はウィーンだけでも300.000.000ユーロということですから相当なものです。

多くの人は家族とクリスマスを過ごします。

そのため、それぞれにクリスマスプレゼントを渡すので買い物も大変です。

さて、今日はウィーンではクリスマスプレゼントに何を贈るかという傾向を見てみましょう。

右の表は今年2020年度のクリスマスに何を贈るか・・・という統計で、オーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年12月3日号に掲載されていたものです。

本が一番多く、おもちゃ、商品券がベスト3となっています。アルコールやタバコが好きな人にとっては、クリスマスプレゼントとしてもらうのは嬉しいのでしょうか。

クリスマスは年間を通して一番重要ではありますが、誕生日ではないのでプレゼントは高価な物ではなくても、気の利いた物がよしとされていることからも納得できます。

実際には一人に買うわけではなく、複数のプレゼントを用意するわけですから、金銭的にも1人だけにそう多くはかけられません。

| 本 | 43% |

| おもちゃ | 35% |

| 商品券 | 33% |

| 衣料品 | 32% |

| 香水、化粧品 | 23% |

| 嗜好品(酒、コーヒー、タバコなど) | 16% |

| 現金 | 16% |

ここでちょっと私の過去の経験をお話しします。

当時付き合っていた彼女にクリスマスプレゼントをどうしようかと考えていました。

彼女は当時、新車に乗っていてスノータイヤが必要になっていたんです。

タイヤまとめて4つは結構高いので出費がかさむな~と嘆いていたのを見て、そうだ、スノータイヤをクリスマスプレゼントにすればいい、これはいいアイデアだと自信を持って提案しました。

(本来クリスマスプレゼントは相手に内緒で用意しますが、この場合は状況的に先に提案しました)

彼女の反応はとっても驚いて、同時に呆れたようにスノータイヤをクリスマスプレゼントにするなんて、何ロマンのないこと言ってるのと、半ば怒られて「Sicher, nicht!」とハッキリ断られました。

自分は役に立つものだし金銭的に助かるだろうと思ったんですけどね・・・。

まぁ、確かにクリスマスプレゼントがスノータイヤなんて夢が無さすぎますね。(笑)

この統計ではウィーンの85%の人がクリスマスプレゼントを買い、1人の平均支出額は320ユーロとなっています。

今年は新型コロナウィルスの影響で予算も去年と比べたら少ないということです。

どうしてクリスマスプレゼントを買うかということについては

70%が相手を幸せにさせることが、自分の喜びであると答え、

伝統であると答えた人は36%、

相手も自分にプレゼントしてくれるからと答えた人は17%でした。

こちらではクリスマスプレゼントを持って来るのは、Christkind(クリストキント)・・・子供のキリストで、サンタクロースではありません!

電気自動車の普及率(2020年9月時点)

ウィーンはヨーロッパの街では車の所持率がかなり高いと言われています。

街中を歩けば至る所に路上駐車が見られます。

お客様からも「ものすごい路駐の状況ですね」とか「こちらは路駐が許可されているのですか」という質問がよくあります。

ウィーンの生活に慣れてしまうと当たり前ですが、日本で路駐をすればすぐにレッカー移動でしょう。

街の歴史がずっと古いので、後から来た車が共存させてもらっている・・・という感じです。

ここ数年ぐらいから電気自動車が普及し始めています。

街中の一角やスーパーの駐車場など知らないうちに充電スタンドが設置されていますね。

2017年5月16日付で電気自動車は普及するか?というタイトルで電気自動車の導入や主要自動車メーカーの電気自動車の種類と価格を、2019年7月11日には電気自動車の普及率を紹介しました。

その後オーストリアでの電気自動車はどうなっているでしょうか?

こちらはオーストリアの連邦産業院(WKO)が発行する経済新聞 "Wiener Wirtschaft"

2020年9月3日号に掲載されていたもので、情報源はStatistik

Austriaからです。

左の統計はすでに登録済みの電気自動車数です。

2016年以降毎年増加していて、今年はすでに35.077台が走っています。

右の統計は新車認可数で今年はすでに5869台認可されています。

電気自動車を購入するにあたってオーストリア政府からの補助金が今年7月1日より5.000ユーロとなりました。

3年前は一時的に4.000ユーロでしたが、その後は3.000ユーロの補助でした。

これも条件が良くなっています。

地球にやさしい環境を作り出すためにオーストリアは積極的に取り組んでいます。

今後はディーゼル、ガソリン車の数がどんどん減少して、電気自動車に移行せざるを得ない環境になっていく傾向にあります。

うちもいずれ電気自動車になりそうです。

コロナ禍・・・冬の休暇をどう思うか

今日から12月です。

早いもので今年も残す所、あと1ヶ月となりました。

今日の朝の気温は6:30の時点でマイナス1.3℃でした。

こちらの学校は前期と後期の2学期で、Semester(セメスター)と呼ばれています。

9月から新年度が始まり、7月、8月はFerien(フェーリエン)と言われる大きな夏休みで、社会ではUrlaub(ウアラウプ)・・・休暇という表現が多く使われます。

学校では夏休みの他にはOsterferien(復活祭休み)、Semesterferien(学期休み)、Herbstferien(秋休み)、Weihnachtsferien(クリスマス休み)などの短い休みがあり、親御さんなどは学校の休みに合わせて、休暇を取ることが多いです。

特にWeihnachtsferienはクリスマスから1月6日ぐらいまでの2週間あり、その時期には毎年多くの人が休暇に出かけます。

冬ですからやっぱりスキー休暇が多いでしょうか。

オーストリアは御存知の通りスキー王国ですから、スキーは国民的スポーツとなっています。

雄大なアルプスの大自然の中を滑る楽しさは経験した人でないと分かりません。

さて、そんな冬の休暇は今年はコロナ禍で地元での意識はどうでしょうか?

| Winterurlaubを計画しているか? |

計画している32% 計画していない68% |

| どこで冬休暇を過ごす? |

オーストリア90% イタリア5% ドイツ4% スイス2% |

| なぜ冬休暇に行かない? |

コロナ不安52% 冬休暇は好きではない31% 金銭的問題25% 家庭の事情10% |

| 冬休暇のスタイルは? |

スキー51% SPA38% 知り合い訪問20% 市内観光15% 南の暖かい所4% 体験旅行4% クルーズ1% |

| コロナに感染する恐れがある場所は |

Après-Ski66% リフトやゴンドラに並んでいる時31% ゴンドラの中30% Wellnes領域15% レストラン11% ホテル9% リフト上6% ショップ3% ゲレンデ2% |

上の統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年11月19日号に掲載されていたものです。

冬休暇を計画しいない人は約70%で、オーストリアが再ロックダウンに入ったことも理由のひとつでしょう。

冬休暇をする場合は90%がオーストリア国内で、それ以外は隣接国です。

半数がスキー休暇ですが、実際にスキー場がオープンするのかどうかも分かりません。

たった30%の人が冬休暇をプランしていて、中でも実際に予約した人は非常に少ないということです。

5泊、1人481ユーロの支出が平均となっているようですが、冬休暇を検討中の2/3は様子を見ている状態で、休暇開始の2週間前から最終決定するということです。

統計を見ている限りでは、休暇をプランしていても、コロナに対する不安はあるようですね。

やはり寒くなってきたと同時に感染者数も増加してきました。

冬休暇は行かない方が賢いでしょうか。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その11

今日の朝6:00の気温はうちの周りで0.8℃・・・昨日よりは4℃ほど高いですね。

外はまだ暗く街灯が灯されています。

日本ではGo Toトラベル、イートの見直しが話題になっていますが、多くの人が色々な所に出向いているので感染者数がかなり増加していますね。

こちらと比べれば数は違っていても、同じような傾向を辿っています。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。

この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を掲載しました。

上の表は今年2月26日からの感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加・・・11月になってからは急激に増加しています。現在では再ロックダウン中で外出規制が強化されています。

左から・・・

検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。

青が男性、黄色が女性です。

119.359の現在の感染者数、3.532の追加利用可能な病院ベット数、504の追加利用可能な集中治療のベット数、

114.762人の自宅での療養数、3.900のベットが利用中、697の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。

84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。

右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。

割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでTirolとなっていて、オーストリア全体での平均は24.7人です。

死亡者が一番少ないのはKärntenですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。

軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

コロナ禍で買い物スタイルがどう変わった?

オーストリアでは2020年3月16日から"Corona-Krise"と称して様々な給付金、補助金などを始め、様々なサポートを受ける目安の日となっています。

最初のロックダウンを経験し、試行錯誤的に規制が一部解除されたり、また厳しくなったりと・・・そして11月3日より再ロックダウン・・・明日から規制がもっと強化されます。

日本でもテレワークという言葉も頻繁に登場し、自宅で勤務する人も多くなっています。

こちらでも同様に仕事場所が自宅になったという人は非常に多くなっています。

一時的ではあると思いますが、このコロナ過中、ライフスタイルは大きく変わりました。

さて、今日はそのコロナ禍での買い物がどう変わったか、地元での意識を見てみましょう。

コロナ流行に対しての評価

●コロナ感染拡大を抑えることに貢献できるのであれば一時的にもいくつかのことを諦められる

10月70% 3月終り95%

●オーストリア政府は新型コロナウィルスに対して正しく対応している

10月55% 3月終り90%

●自分、もしくは家族の誰かがコロナに感染する不安がある

10月45% 4月始め74%

●新型コロナウィルスの危険性に関して大げさだと思う

10月40% 3月始め53%

コロナ危機が始まった頃の方が、人々は慎重に考えていたことがわかります。

特に感染する不安がある人が今は45%、逆に半数以上の人が不安がないと思っているわけですから、マスク無しで公共交通機関を利用したりとか、スーパーに入ってきたりとかするわけです。

自分も振り返ればそのような人々を見かけた時に数回ぐらい注意をしたことがあります。

そのような人々は無責任極まりないです。

買い物スタイルがどう変わったか?

●自分が住んでいる地域から生産されたものをより多く買う 75% (女性80%、男性70%)

●オーストリア産の物をより多く買う 70% (女性74%、男性66%)

●18:00までの営業時間でも満足できる 68%(16歳~30歳までは53%が満足)

スーパーでの買い物は?

快適である 7%

まあ、そこそこ 33%

コロナ以前よりも快適ではない 58%

ノーコメント 2%

●なぜ快適ではないか?

マスクが邪魔 65%

以前よりストレスを感じる 40%

コロナに感染するかもしれない不安 30%

これらの統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年11月12日号に掲載されていたものです。

今でも続くコロナ過を振り返って自分も理解できることがたくさんあります。

とにかく、個人個人責任を持ってしっかり意識しながら行動するべきであり、それが結果的に自分を守るだけでなく、家族や他人を守ることになるわけですからね。

日本も感染者数が増加していますが、必ず終わりは来るので希望を捨てず乗り切りましょう。

子供1人に対しての遊び場の面積

ウィーンは"森の都"と言われているぐらい緑が多い街で、街の至る所に緑が見られます。

中心のリンク道路の並木やたくさんの公園を始め、外側にもシェーンブルン宮殿やプラター公園などの大きな緑・・・そしてその豊かな緑を囲むもっと大きな緑がウィーンの森です。

ウィーンの街を歩けば、この街は緑豊かだなということがすぐにわかります。

公園には遊び場が設置されていることが多く、ウィーンには1.720以上の子供の遊び場、サッカー、バスケットボールや卓球などのスポーツが楽しめるスペース、スケーボードスペース、水の遊び場などがあります。

今日はウィーンの子供1人に対してどのくらいの面積の遊び場が割り当てられいることになるかを見てみましょう。

| 2区 | 9 ㎡ 以上 |

| 13、22区 | 5~9 ㎡ |

| 6、10、18、19、21、23区 | 3~5 ㎡ |

| 1、3、4、5、7、8、9、11、12、14、15、20区 | 2~3 ㎡ |

| 16、17区 | 2㎡ 以下 |

上の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at の2019年9月号に掲載されていたデータで、子供1人当たりの遊び場の広さです。

ウィーンは190万弱の人口があり、子供の数は96.330人で、そのうち6歳以下の子供が94%を占めています。

ウィーン23区では2区が最も子供一人当たりに対しての遊び場の広さがありますね。

もっともこの区はプラター公園がありますから納得できます。

中心部には遊び場などありそうもないですが、いえいえリンクの内側にだってちゃんとあります。

区によっての差はありますが、ウィーンでは15歳以下の子供1人に対して平均3.57㎡の遊び場が割り当てられているということになります。

オーストリアでのディーゼル車とガソリン車の割合(2019年度)

ウィーンは公共交通機関が非常に発達しているので、ウィーンに住んでいる限り車が無くても不便さは感じないでしょうか。

にもかかわらずウィーンは車の所持率がかなり高い街と言われています。

ウィーンは415km²とかなり広い街ですから、実際には車があれば便利ですし、ウィーンの郊外にも魅力的な場所が多くあり、何と言ってもオーストリアはアルプスを大きく横たえて持っている国で、郊外に美しい長閑な風景が広がっていますので、車はある意味では必需品とも言えます。

最近は電気自動車の割合も多くなってきました。

オーストリアではディーゼル車やガソリン車など、どのくらいの割合なのかを見てみましょう。

| PKW (一般乗用車) | 割合 | |

| 全登録台数 | 5.039.548 | 72% |

| ディーゼル車 | 2.772.854 | 55% |

| ガソリン車 | 2.179.235 | 43.2% |

| 電気自動車 | 29.523 | 0.6% |

| 天然ガス車 | 2.602 | 0.1% |

| 液体ガス車 | 2 | 0% |

| ガソリンと天然ガス | 3.144 | 0.1% |

| ガソリンと液体ガス | 330 | 0% |

| ハイブリッドガソリン | 45.645 | 0.9% |

| ハイブリッドディーゼル | 6.172 | 0.1% |

| 水素自動車 | 41 | 9% |

上の統計はStatistik Austriaからのもので2019年度のまとめです。

対象はPKW (Personenkraftwagen)・・・いわゆる一般乗用車です。

全登録台数72%とはオーストリアにおいての"車両"全体の割合です。

以前よりも少なくなりましたが全体の55%がディーゼル車で半数以上を占めています。

ガソリン車は43.2%ですね。

電気自動車はまだ0.6%ですが、今後はもっと普及してくるでしょう。

ディーゼルの燃費がいいこともあり、ハイブリッド車は思ったほど普及しなかったようです。

環境問題を考えて自動車税も高くなり、徐々に規制もされていくと思うので今後は状況も変わって行くことになるでしょう。

オーストリア コロナ禍での宿泊数大激減

秋の深まりを感じるウィーンです。

この時期はまだ夏時間ということもありますが、朝7:00ちょっと前ぐらいから空が白んできます。

日がどんど短くなっていますね。

さて、今日はオーストリアでは新型コロナウィルス感染拡大の影響で、宿泊数が前年度と比べてどのくらい激減したかをまとめてみます。

オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日でした。

生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。

イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。

EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れましたが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。

(現時点では9月28日より日本からオーストリアへの入国が可能です)コロナ禍の9月7日から信号機システムを伴って学校も始まり、何となく通常の生活が始まっていますが、最近はまた感染者数が増加傾向にあり、再ロックダウンのうわさが流れています。

そんな状況の中で、オーストリアへ観光や商業などの目的で入国する人が激減し、去年と比べると宿泊数が大激減しています。

右の表はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年10月8日号に掲載されていたもので、

コロナ危機期間2020年3月~8月までの宿泊数状況をまとめたものです。

ウィーンは前年度と比べると-83%、ザルツブルクは-72.5%と宿泊数が大激減しています。

オーストリア全体では-77.5%となっています。

Klagenfurtは-49.2%と他と比べると減少率が少ないのは、今年の夏の休暇シーズンに国境超えを避けて、地元オーストリアで休暇を楽しんだ人が多かったことなどが考えられます。

オーストリアは観光立国的なイメージがありますが様々な産業があり、観光業が全てではありません。

しかし、観光業はもちろん大きな収入のひとつになっているため、非常に厳しいシーズンとなっています。

| 州都 | 2019年度との比較 |

| Wien |

-83.0% |

| Salzburg |

-72.5% |

| Innsbruck |

-71.5% |

| Graz |

-63.6% |

| Linz |

-68.4% |

| Klagenfurt |

-49.2% |

| Bregenz |

-53.4% |

| St.Pölten |

-60.3% |

| Eisenstadt |

-75.3% |

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その10

早いもので今日から10月です。

ウィーンはどんどん秋らしくなっていきます。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日10月1日 朝6:00時点での統計を紹介します。

この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を掲載しました。

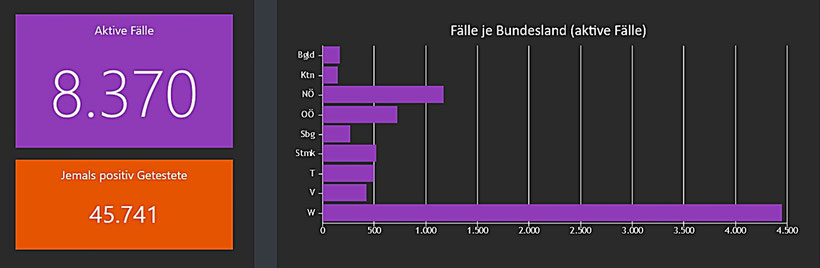

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加しています。

第2波でしょうね。

8.370人が発病、45.741人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

8月31日に掲載した統計では3.363人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

15-24歳が一番多く、次いで25-34歳、若い人が多く感染しているようです。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が52%、女性が48%です。

1.617.987の検査数、7.221の通常の病院ベットの空き数、640の集中治療室の空き数、406のベットが利用中、90の集中治療室が利用中、7.874人が自宅での療養数。

35.644人が再び健康に、799人の死亡報告、779人が実際に死亡が確認、死亡者数の割合は男性が57%、女性が43%です。

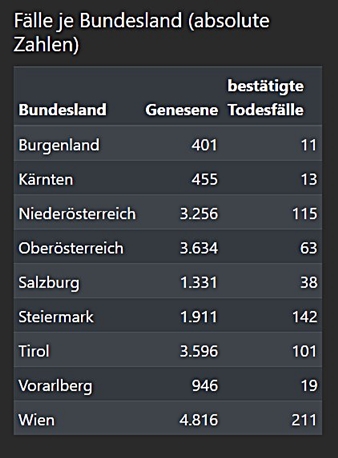

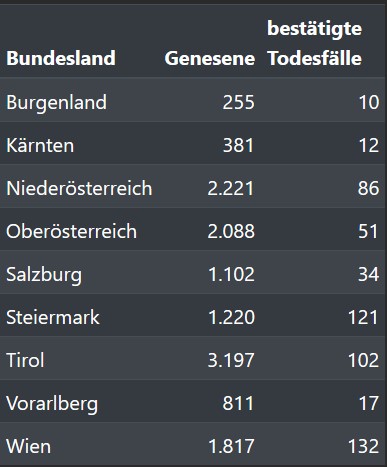

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで248名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

数字で見るウィーン市あれこれ 2

ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

前回の数字で見るウィーン市あれこれが好評を頂きましたので今日はその続編です。

| 2008年~2018年の人口増加率 | 13% (ミュンヘン11%、ブダペスト2.8%) |

| 初婚の平均年齢 | 男性32歳 女性30歳 |

| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 29.9歳 (1987年は25.4歳) |

| 双子以上が生まれる割合 | 3.1% |

| 人気ある名前 |

男性 Maxmilian,Alexaner,David 女性 Sophia,Sara,Anna |

| 人口密度 | 1ヘクタール(100m x 100m) 46人 |

| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |

5区(257.4人/1ha)、 13区(14.3人/1ha) |

| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 25.4% (2区14.5%、8区60.9%) |

| 1人当たりの平均居住空間面積 | 35m² |

| 1世帯の平均居住者数 | 2.07人 |

この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。

人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。

また住居に利用されている土地面積が2区が一番少ないですが、これはプラター公園という大きな緑が存在しているからでしょう。

ウィーンは23区で分けられた広い街です。

全人口1.897.491人のうちで約70%が地元オーストリア人、約30%が外国人ということになります。

国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。

国際色豊かな街です。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その9

早いもので8月も今日で最後となりました。

何となく秋の訪れを感じるウィーンです。

一昨日から雲が多く、風も強く雷を伴った強い雨が局地的に降っています。

昨日の夜も非常に強い雨が降り、雹も降って来ました。

これを書いている現在、雨は降っていませんが非常に風が強く夏の終楽章を飾るような天気です。

今年は8月30日が日曜日なのでその翌週も休暇となり、学校は9月7日から始まります。

現時点では感染対策を施しながら通常通りということになっています。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月31日 朝6:00時点での統計を紹介します。

この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を掲載しました。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多いためさらに増加しています。

3.363人が発病、27.219人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

8月23日に掲載した統計では2.924人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

45-54歳が一番多く、次いで25-34歳、若い人も多く感染しているようです。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が51%、女性が49%です。

1.172.092の検査数、8.176の通常の病院ベットの空き数、741の集中治療室の空き数、110のベットが利用中、30の集中治療室が利用中、3.223人が自宅での療養数。

23.070人が再び健康に、733人の死亡報告、726人が実際に死亡が確認、死亡者数の割合は男性が57%、女性が43%です。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで219名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

数字で見るウィーン市あれこれ

日中の気温が25℃前後と気持ちのいい8月後半です。

夏なのですが、しかし自然を見ていると秋の訪れを少しずつ感じます。

日もだいぶ短くなってきていますね。

さて、ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です

それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。

そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。

ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。

だいぶ前にウィーン市の概要やウィーンは意外と広いこと、ウィーン市の人口統計などを紹介していますが、ここでまたウィーン市についてのデータを少しまとめてみます。

| 人口 (2020年1月1日現在) | 1.911.191人 |

| 男女の割合 | 男性48.7% 女性51.3% |

| ここ10年の人口増加率 | 217.356人の増加 (+12.9%) |

| 出生と死亡 (2019年) | 出生20.038人 死亡16.887人 |

| 平均寿命 | 男性78.4歳 女性82.9歳 |

| 国籍 | オーストリア国籍69.8% |

| 外国人 | EU 国籍13.1% EU以外17.1% 180ヵ国の国籍数 |

| ウィーンに移民した数 | 88.535人 |

| ウィーンから出て行った数 | 82.856人 |

| 移民国籍ベスト3 | シリア+23.337人 ルーマニア+18.550人 ドイツ+17.669人 |

この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。

ウィーンは23区で分けられたかなり広い街です。

全人口1.897.491人のうちで約70%が地元オーストリア人、約30%が外国人ということになります。

国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。

ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。

このようなデータを改めて見ると非常に興味深いので、シリーズにしてまとめてみようと思います。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その8

もう何回も書いていますが今年のウィーンは6月13日に日中の気温が初めて30℃を越え、6月は合計3日、7月は30℃を越えた日が合計で8日ありました。

7月28日が今年で一番暑く日中35℃を越えた猛暑日となり、その週は8月2日までは毎日30℃を越えた真夏日となりました。

8月3日から気温がぐっと下がり、日中20℃前後と雨の多い、どんよりした天気となりました。

夜は14℃と物凄く涼しくなりましたが、その後日中30℃を越える日が多くあり、昨日までで8月は30℃を越えた日が10日となっています。

昨日のウィーンは午後から暗くなり始め、雷を伴った強い雨が降りました。

今日から気温が下がっています。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月23日 朝6:00時点での統計を紹介します。

この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を紹介しました。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。

2.924人が発病、25.099人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

8月14日に掲載した統計では1.523人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が51%、女性が49%です。

1.087.155の検査数、7.758の通常の病院ベットの空き数、734の集中治療室の空き数、94のベットが利用中、22の集中治療室が利用中、2.808人が自宅での療養数。

21.406人が再び健康に、732人の死亡報告、725人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで218名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その7

ここ数日間日中30℃を越える暑い日が続いていましたが、昨日から天気が崩れ始めオーストリア各地で雷を伴った雨が降り始めました。

今日から天気予報の予報では気温が26℃~28℃、雨マークが多く登場しています。

さて、オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。

生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。

イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。

6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を紹介しました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。

・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)

・銀行

・郵便局

・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア

EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。

現時点でのオーストリアへの入国に関してはこちらを参照して下さい。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月14日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。

1.523人が発病、22.766人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

8月3日に掲載した統計では1.602人が発病していましたが減少しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

991.508の検査数、7.437の通常の病院ベットの空き数、746の集中治療室の空き数、92のベットが利用中、22の集中治療室が利用中、1.409人が自宅での療養数。

20.346人が再び健康に、725人の死亡報告、713人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで211名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その6

オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。

生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。

イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。

6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。

・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)

・銀行

・郵便局

・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア

EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。

現時点でのオーストリアへの入国に関してはこちらを参照して下さい。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月3日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。

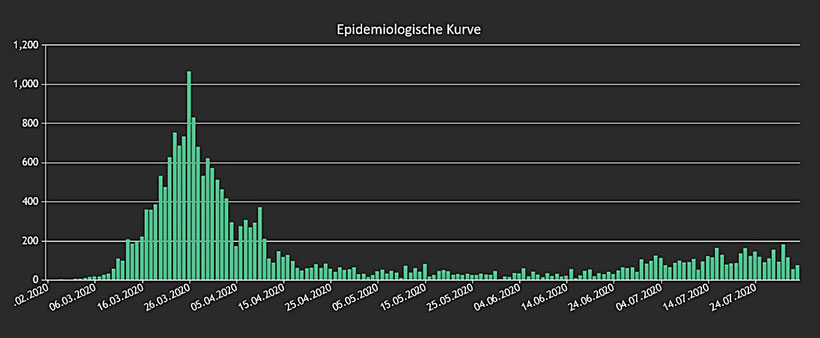

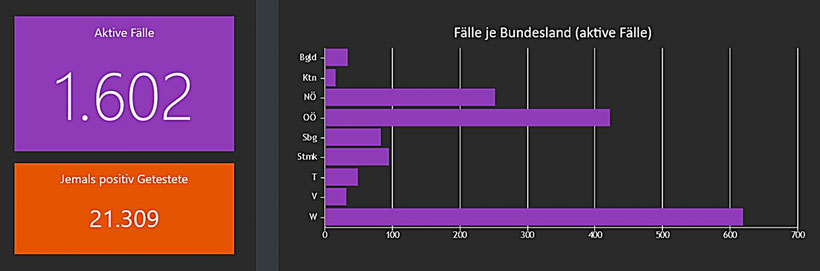

1.602人が発病、21.309人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

7月20日に掲載した統計では1.345人が発病していましたが増えていますね。

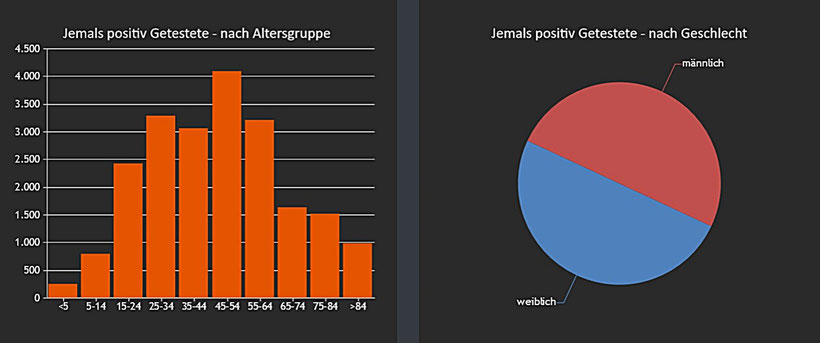

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

905.314の検査数、8.594の通常の病院ベットの空き数、742の集中治療室の空き数、73のベットが利用中、20の集中治療室が利用中、1.509人が自宅での療養数。

18.984人が再び健康に、718人の死亡報告、698人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで210名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

オーストリア 新型コロナウィルスに対する支援の途中経過

オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。

生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。

イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。

6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。

・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)

・銀行

・郵便局

・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア

日本は顕著ですが、こちらでも少しずつですが感染者が増加傾向を示しています。

オーストリアではこの新型コロナウィルスに対して国からの様々な補助がそれなりに迅速に対応されていると感じていますが、現時点では大幅に支払いがされてないようです。

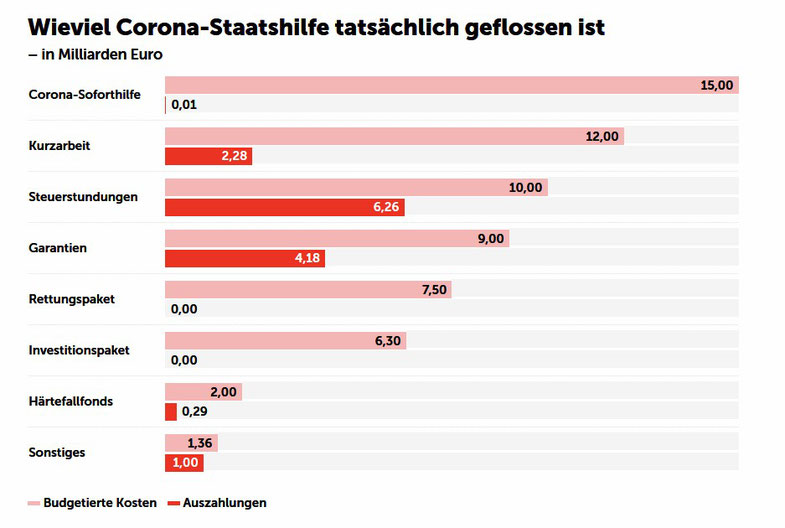

上の統計はAgenda Austriaに掲載されていたオーストリア財務省からの報告をベースにまとめたものです。

薄いピンクのグラフはオーストリア政府が決めた新型コロナウィルス補助金の予算で、Milliarden(億)が単位になっています。

その下の赤いグラフは実際に支払いされた割合ということになっています。

例えば私も該当するHärtefallfonds(災害基金)は2億ユーロ (約2.570億円)の予算枠になっていますが、実際は14.5%ぐらいしか支払われていません。

Kurzarbeit(短時間労働)やSteuerstundungen(税金猶予)などは支払われていますが、それでも予算枠がまだまだ多くなっていますね。

オーストリア政府が定めたガイドラインに沿わないことが非常に多いようで、認められない中小企業、個人事業主が結構あるようです。

個人的にはもっと多くの支払いがされていたと思っていたので、この中間統計は意外でした。

今後どうなるか注目したい所ですね。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その5

オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。

生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。

イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。

6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつあります。

EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日7月20日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向にあります。

正直こうなることは予想がつきました。

1.345人が発病、19.642人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

7月5日に掲載した統計では853人が発病していましたが増えていますね。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

748.669の検査数、8.273の通常の病院ベットの空き数、775の集中治療室の空き数、85のベットが利用中、14の集中治療室が利用中、1.246人が自宅での療養数。

17.599人が再び健康に、711人の死亡報告、685人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで199名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから第2波が来るような傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

Home-Officeをどう思う?

オーストリアでは2020年3月16日から"Corona-Krise"と称して様々な給付金、補助金などを始め、様々なサポートを受ける目安の日となっています。

日本でもテレワークという言葉も頻繁に登場し、自宅で勤務する人も多くなっています。

こちらでも同様に仕事場所が自宅になったという人は非常に多くなっています。

実際には様々な職種があるため、自宅でも問題なくこなせる、効率が上がる、今までの仕事経験の中で一番いい時期という意見もあれば、逆に仕事にならない、効率が悪い、仕事とプライベートは切り離したいという意見もありかなり分かれていますね。

今日はその辺にちょっと焦点を当ててみましょう。

自宅で仕事するのは?

| 仕事とプライベートをしっかり分けられる | 49% |

| 総合で見るとより仕事が多い | 42% |

|

自宅ではより多くの仕事ができる |

41% |

| 自宅だと休憩が稀になった | 35% |

| 総合で見ると仕事時間が少なくなった | 16% |

| 集中するのが難しい | 12% |

| その他 | 9% |

自宅での仕事はどこで?

| 自分の書斎 | 43% |

| 居間 | 33% |

|

キッチンテーブル |

9% |

| 寝室 | 8% |

| その他 | 7% |

チームとしてうまく行くか?

| 今後もうまく行く Ja 92% Nein 8% |

| 目的がハッキリする Ja 82% Nein 18% |

| チームの雰囲気がいい Ja 82% Nein 18% |

| 団結力が生まれた Ja 60% Nein 40% |

| 仕事に制限がある Ja 45% Nein 57% |

ミィーティングはうまく行く?

| 明らかに効率がいい 44% |

| 変わらない 42% |

| 明らかに効率が悪い 14% |

こちらのデータはオーストリアの連邦産業院(WKO)が発行する経済新聞 "Wiener Wirtschaft" 2020年7月2日号に掲載されていたものです。

該当している人の意見は様々です。

色々な職種がありますから、より仕事の効率が上がって仕事環境が良くなった人もいれば、現場でないと仕事にならないという人も多いでしょう。

日本も同じような傾向ではないかと思います。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その4

6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となりました。

6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日より飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつあります。

オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されました。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日7月5日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向にあります。

正直こうなることは予想がつきました。

853人が発病、18.186人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

6月17日に掲載した統計では419人が発病していましたが、倍以上に増えています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

642.679の検査数、7.622の通常の病院ベットの空き数、694の集中治療室の空き数、60のベットが利用中、8の集中治療室が利用中、785人が自宅での療養数。

16.607人が再び健康に、705人の死亡報告、681人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで196名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。

もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから第2波が来るような傾向となっています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その3

オーストリアではイースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

また6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となりました。

今週6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、通常の生活スタイルに戻りつつあります。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日6月17日 朝5:00時点での統計を紹介します。

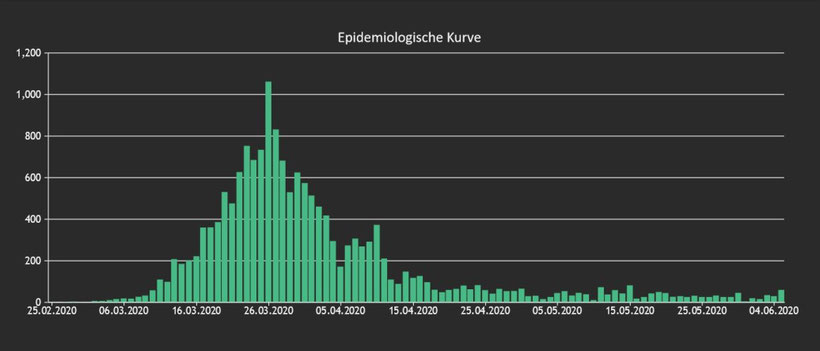

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい的です。

残念ながらまだゼロではありません。

419人が発病、17.106人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

5月2日に掲載した統計では1850人が発病してましたから1431人も少なくなっています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

532.700の検査数、9.834の通常の病院ベットの空き数、833の集中治療室の空き数、66のベットが利用中、12の集中治療室が利用中、341人が自宅での療養数。

16.089人が再び健康に、681人の死亡報告、660人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで184名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その2

オーストリアではイースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。

ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。

また6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表されました。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日6月6日 朝5:00時点での統計を紹介します。

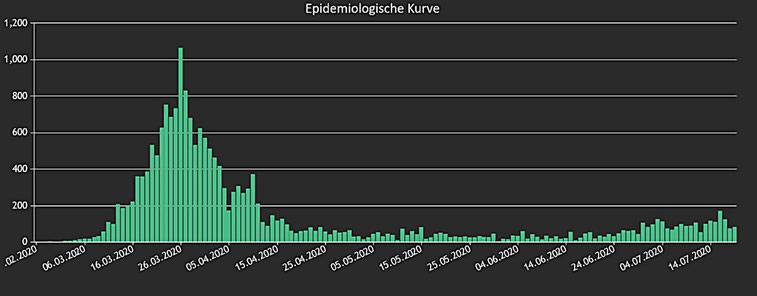

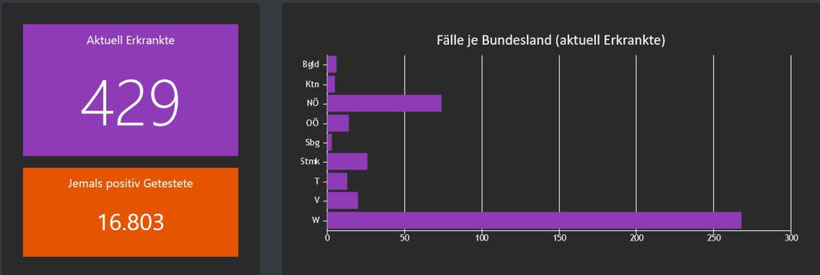

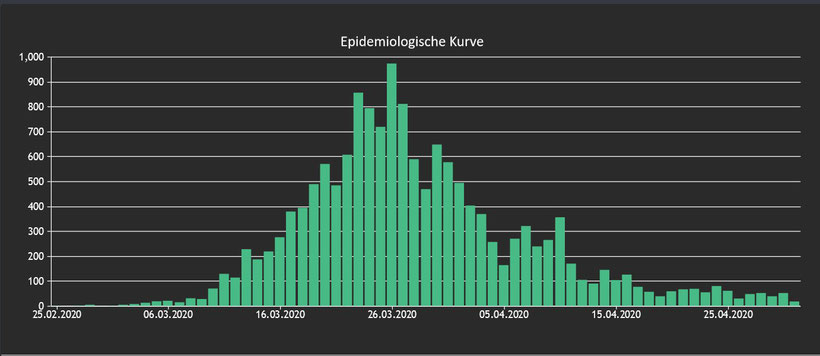

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい的です。

残念ながらまだゼロではありません。

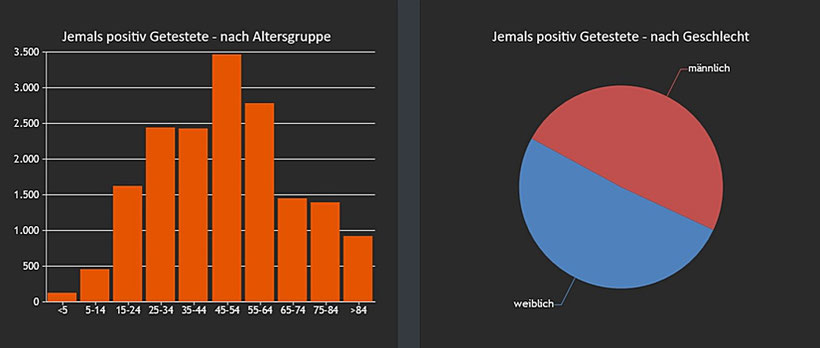

429人が発病、16.803人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

5月2日に掲載した統計では1850人が発病してましたから1421人も少なくなっています。

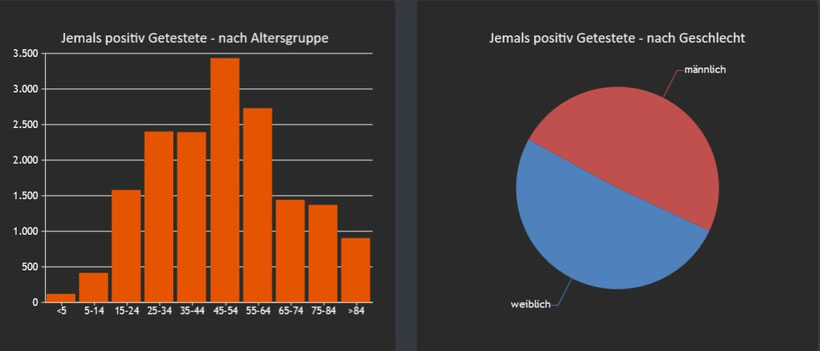

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

479.449の検査数、8.674の通常の病院ベットの空き数、780の集中治療室の空き数、55のベットが利用中、20の集中治療室が利用中、354人が自宅での療養数。

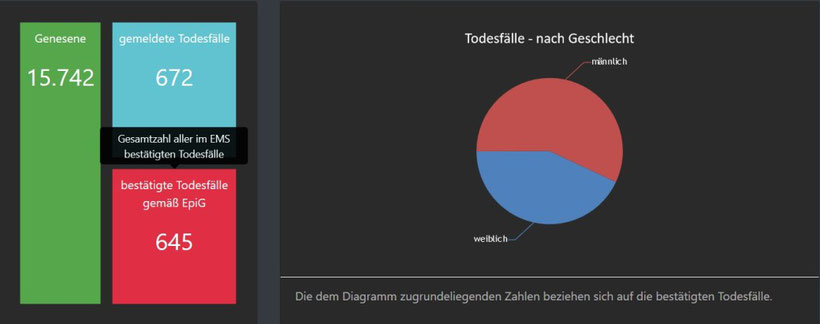

15.742人が再び健康に、672人の死亡報告、645人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで174名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計

昨日からオーストリアでは店舗が再開されました。

レストラン、カフェなどは5月15日から、シェーンブルン宮殿、シシィ博物館、皇帝の部屋、銀器博物館なども5月15日からオープンが決まり、条件の下で入場が可能となります。

オーストリア連邦保健省(日本で言う厚生労働省)の Rudolf Anschober 大臣は今月の5月が„Monat der Entscheidung“・・・決定の月とコメントしています。

日常生活に戻る大きな一歩を踏み出しましたが、決してウィルスを甘く見ないで下さいと全国民にしつこく注意を促しています。

私達は成果を上げたが、まだ勝ったわけではありませんし危機は終わっていませんので、規制を守って下さいとも言っています。

さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日5月2日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。

3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少しています。

1.850人が発病、15.479人がテストの結果陽性。

右は州別の発病者のグラフです。

"W"はウィーンです。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。

右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

264.079の検査数、16.203の通常の病院ベットの空き数、1.008の集中治療室の空き数、348のベットが利用中、124の集中治療室が利用中、1.378が自宅での療養数。

13.092人が再び健康に、589人の死亡報告、565人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。

右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。

死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで132名がこの時点で亡くなっています。

死亡者が一番少ないのはBurgenland州ですね。

ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。

昨日から規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2次波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。

経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

オーストリア連邦保健省の新型コロナウィルスに関する情報掲載ページ